今回の買付では、いまさらながら蚤の市をめぐりまくった。ガイド本にも載っているところは出店している人も大体顔ぶれが決まっていて、こう言っちゃ何だが「擦れっからし」タイプの人もいる。それに比べると、街中でフツーに行われているブロカントは楽しい。なにしろ地元の人が多いのだから、フツーに値切っても結構まけてくれる。極めつけはアントワープの小さな広場のオークション。といっても、日用品やガラクタが多くめっけもんは少ないのだが、オッちゃん達が世間話をしながら電気製品などを競り合っている。不要品のリサイクルとでも言えばいいのだろうか、いわば素人さんのお楽しみってところ。やっぱり蚤の市というものは素人臭いのが魅力で、もともとはセミプロの祭典なのだろう。もちろん店を持ち、週末は蚤の市に出店するという人もいるのだが、それ一本で生計を立てている人は案外少ないのではないか。古いモノが好きで、そのうちに好きが高じて気がついたら...みたいな人も多いはずだ。そういえば、プロとアマの境界だってぼやけてきたような気がする。仕事にしても、本職一本じゃ色んな意味で不確実さがつきまとう時代だし、いくつか掛け持ちするのも悪くない。そう思ったら、自分もセミプロみたいなもんだと気がついた。

今回の買付では、いまさらながら蚤の市をめぐりまくった。ガイド本にも載っているところは出店している人も大体顔ぶれが決まっていて、こう言っちゃ何だが「擦れっからし」タイプの人もいる。それに比べると、街中でフツーに行われているブロカントは楽しい。なにしろ地元の人が多いのだから、フツーに値切っても結構まけてくれる。極めつけはアントワープの小さな広場のオークション。といっても、日用品やガラクタが多くめっけもんは少ないのだが、オッちゃん達が世間話をしながら電気製品などを競り合っている。不要品のリサイクルとでも言えばいいのだろうか、いわば素人さんのお楽しみってところ。やっぱり蚤の市というものは素人臭いのが魅力で、もともとはセミプロの祭典なのだろう。もちろん店を持ち、週末は蚤の市に出店するという人もいるのだが、それ一本で生計を立てている人は案外少ないのではないか。古いモノが好きで、そのうちに好きが高じて気がついたら...みたいな人も多いはずだ。そういえば、プロとアマの境界だってぼやけてきたような気がする。仕事にしても、本職一本じゃ色んな意味で不確実さがつきまとう時代だし、いくつか掛け持ちするのも悪くない。そう思ったら、自分もセミプロみたいなもんだと気がついた。

Saturday, December 10, 2011

セミプロ

今回の買付では、いまさらながら蚤の市をめぐりまくった。ガイド本にも載っているところは出店している人も大体顔ぶれが決まっていて、こう言っちゃ何だが「擦れっからし」タイプの人もいる。それに比べると、街中でフツーに行われているブロカントは楽しい。なにしろ地元の人が多いのだから、フツーに値切っても結構まけてくれる。極めつけはアントワープの小さな広場のオークション。といっても、日用品やガラクタが多くめっけもんは少ないのだが、オッちゃん達が世間話をしながら電気製品などを競り合っている。不要品のリサイクルとでも言えばいいのだろうか、いわば素人さんのお楽しみってところ。やっぱり蚤の市というものは素人臭いのが魅力で、もともとはセミプロの祭典なのだろう。もちろん店を持ち、週末は蚤の市に出店するという人もいるのだが、それ一本で生計を立てている人は案外少ないのではないか。古いモノが好きで、そのうちに好きが高じて気がついたら...みたいな人も多いはずだ。そういえば、プロとアマの境界だってぼやけてきたような気がする。仕事にしても、本職一本じゃ色んな意味で不確実さがつきまとう時代だし、いくつか掛け持ちするのも悪くない。そう思ったら、自分もセミプロみたいなもんだと気がついた。

今回の買付では、いまさらながら蚤の市をめぐりまくった。ガイド本にも載っているところは出店している人も大体顔ぶれが決まっていて、こう言っちゃ何だが「擦れっからし」タイプの人もいる。それに比べると、街中でフツーに行われているブロカントは楽しい。なにしろ地元の人が多いのだから、フツーに値切っても結構まけてくれる。極めつけはアントワープの小さな広場のオークション。といっても、日用品やガラクタが多くめっけもんは少ないのだが、オッちゃん達が世間話をしながら電気製品などを競り合っている。不要品のリサイクルとでも言えばいいのだろうか、いわば素人さんのお楽しみってところ。やっぱり蚤の市というものは素人臭いのが魅力で、もともとはセミプロの祭典なのだろう。もちろん店を持ち、週末は蚤の市に出店するという人もいるのだが、それ一本で生計を立てている人は案外少ないのではないか。古いモノが好きで、そのうちに好きが高じて気がついたら...みたいな人も多いはずだ。そういえば、プロとアマの境界だってぼやけてきたような気がする。仕事にしても、本職一本じゃ色んな意味で不確実さがつきまとう時代だし、いくつか掛け持ちするのも悪くない。そう思ったら、自分もセミプロみたいなもんだと気がついた。

Thursday, November 24, 2011

よしんば。

「その国の本当のところは、税金を払わなければわからない」と誰かが何かの本に書いていて、成る程と思った。たしかに行きずりの観光や、仕事とはいえ短期間滞在するだけでは、その国のことがわかるはずもない。でも訪れたからにはその国の印象の一つや二つ言いたくなってしまう。「何処何処は最高だったけど、カフェのギャルソンの態度はイマイチだったナー」etc.。もちろん僕も外国で税金を払っている。蚤の市を除けば、何かを買い求める度に物品税、何かを食する度にサービス税、たばこ税は言わずもがな。でも、ここで言われている税金は所得税や住民税だったり、そこに住んでいる人々が払う税金のことだろう。それに年金や健康保険などという、言ってみれば先々の保証を国家に付託した前払いの税金みたいなものだってある。確かに、行きずりの旅人はあずかり知らぬことなのだ。それらはすべて、その国に永住する意志を持ち、その国で保護される恩恵を期待することが前提になっているのだから。しかしである、よしんば、その国が気に入って永住権なり市民権を取りたいと思っても。それは至難の技でしょう。というか、そこまでしたくはアリマセヌ。行きずりの旅人で結構。いや、そうでありたいのです。

「その国の本当のところは、税金を払わなければわからない」と誰かが何かの本に書いていて、成る程と思った。たしかに行きずりの観光や、仕事とはいえ短期間滞在するだけでは、その国のことがわかるはずもない。でも訪れたからにはその国の印象の一つや二つ言いたくなってしまう。「何処何処は最高だったけど、カフェのギャルソンの態度はイマイチだったナー」etc.。もちろん僕も外国で税金を払っている。蚤の市を除けば、何かを買い求める度に物品税、何かを食する度にサービス税、たばこ税は言わずもがな。でも、ここで言われている税金は所得税や住民税だったり、そこに住んでいる人々が払う税金のことだろう。それに年金や健康保険などという、言ってみれば先々の保証を国家に付託した前払いの税金みたいなものだってある。確かに、行きずりの旅人はあずかり知らぬことなのだ。それらはすべて、その国に永住する意志を持ち、その国で保護される恩恵を期待することが前提になっているのだから。しかしである、よしんば、その国が気に入って永住権なり市民権を取りたいと思っても。それは至難の技でしょう。というか、そこまでしたくはアリマセヌ。行きずりの旅人で結構。いや、そうでありたいのです。

Friday, October 7, 2011

Fructusからグラノラとコーディアルが届いた。

Fructusからグラノーラとコーディアルが届いた。ヴィンテージ家具屋をいとなんでいた成田さんが心機一転、自然派ジュースの店を千駄ヶ谷にオープンしたのはたしか去年だっただろうか。ちょっと大げさかもしれないが「1脚50万円から1杯500円の世界」への転身なのである。それからしばらくして、コダワリ屋の彼はジュースだけでは飽きたらず新たな一歩を踏み出した。もともと自然食に関心が深かった奥さんと一緒に、試行錯誤をかさねながら完成を目指したのは美味しくて体にもいい食品である。以前、試作段階のグラノーラを食べた我が妻(ちなみに彼女は毎朝欠かさずシリアル)は、そのしっかり味にノックアウトされていたっけ。そして待望の第一便が今日届き、僕もさっそく「ナッツ・グラノーラ」と「ジンジャー・コーディアル」を試すことに。ワオ、香ばしくて、さまざまなナッツの美味しさが際だっている。牛乳やヨーグルトをかけるのもいいが、僕にはこのままで充分旨い。コーディアルのほうは、まずはホットが試したくて熱いお湯を注いでみる。おう、生姜湯。なんだか体がポーッとして元気がでてくるぞ!そういえば、コーディアルって古くは強壮作用がある医薬品だったんだな。続いて冷たいサンペレグリノで割ってみる。これまたイケル。PC作業に疲れた目と頭に「喝」を入れてくれそうじゃないか!今夜はぜひ、冷えたスピリッツとコイツをカクテルしてみるのだ。

Fructusからグラノーラとコーディアルが届いた。ヴィンテージ家具屋をいとなんでいた成田さんが心機一転、自然派ジュースの店を千駄ヶ谷にオープンしたのはたしか去年だっただろうか。ちょっと大げさかもしれないが「1脚50万円から1杯500円の世界」への転身なのである。それからしばらくして、コダワリ屋の彼はジュースだけでは飽きたらず新たな一歩を踏み出した。もともと自然食に関心が深かった奥さんと一緒に、試行錯誤をかさねながら完成を目指したのは美味しくて体にもいい食品である。以前、試作段階のグラノーラを食べた我が妻(ちなみに彼女は毎朝欠かさずシリアル)は、そのしっかり味にノックアウトされていたっけ。そして待望の第一便が今日届き、僕もさっそく「ナッツ・グラノーラ」と「ジンジャー・コーディアル」を試すことに。ワオ、香ばしくて、さまざまなナッツの美味しさが際だっている。牛乳やヨーグルトをかけるのもいいが、僕にはこのままで充分旨い。コーディアルのほうは、まずはホットが試したくて熱いお湯を注いでみる。おう、生姜湯。なんだか体がポーッとして元気がでてくるぞ!そういえば、コーディアルって古くは強壮作用がある医薬品だったんだな。続いて冷たいサンペレグリノで割ってみる。これまたイケル。PC作業に疲れた目と頭に「喝」を入れてくれそうじゃないか!今夜はぜひ、冷えたスピリッツとコイツをカクテルしてみるのだ。

Sunday, October 2, 2011

おとといポップス#7 "練習板をカタカタ"

忠さんとリハーサルを重ねるうちにツアーの話が持ち上がった。たしか1973年だったか、北海道の計5カ所を回るというものだった。当時はまだコンサート・ツアーを企画するイヴェンターのシステムは確立していない。学園祭などから派生した学生や、一握りの熱心なファンによる自主的な働きかけに呼応して、いわば手作りで運営するしかなかった時代の話である。もう名前は覚えていないけれど、日雇い労働やアルバイトをこなしながら資金を捻出し、このツアーを実現させようとする人たちが北海道にいた。その意気に感じて敢行することになったのだと思う。

忠さんとリハーサルを重ねるうちにツアーの話が持ち上がった。たしか1973年だったか、北海道の計5カ所を回るというものだった。当時はまだコンサート・ツアーを企画するイヴェンターのシステムは確立していない。学園祭などから派生した学生や、一握りの熱心なファンによる自主的な働きかけに呼応して、いわば手作りで運営するしかなかった時代の話である。もう名前は覚えていないけれど、日雇い労働やアルバイトをこなしながら資金を捻出し、このツアーを実現させようとする人たちが北海道にいた。その意気に感じて敢行することになったのだと思う。その年の12月、楽器を積んだ車とぼくらを乗せたワゴン車は、凍った道路をスリップに注意しながらノロノロと道内をひた走った。函館を皮切りに、室蘭、札幌、旭川と回り、最後は歌登というオホーツク海に近い人口2500人の山村まで、初めての北海道は一面雪に覆われた別世界だった。会場となった各地の市民会館では、かじかむ手に息を吹きかけながら手弁当のスタッフ達と楽器をセッティングした。心配した動員はどこもほぼ8割の席が埋まり、なにより小坂忠のライブに初めて接する熱気みたいなものに包まれた暖かい雰囲気だった。終了後の打ち上げは、居酒屋で北海道ならではの珍味を頂いたり、関係者が経営するカフェなどで和気あいあいと行われた。そんな時の忠さんはレコードやステージでの神妙なイメージとは違ってかなりのお茶目ぶりを発揮する。まずテレパシーを使った透視術で一座の人々をアッと言わせてしまう。もちろん、タネがある一種の座興なのだが、中には「やっぱり感覚が研ぎ澄まされてる人なんだ」と信じてしまう人もいる。そこらへんで止めておけばいいものを、ライターのガスを口に充満させて火を噴くなんてことまでやってしまうのである。その後お開き、就寝となるわけだが、ほとんどの宿は主催者の方の自宅や、その関連施設みたいな部屋を利用する。ある時は倉庫みたいなところに布団を持ち込んだのだけれど、暖房はなく、おまけに窓ガラスの一部が割れていて、そこから吹き込む小雪に見舞われてほぼ一睡も出来なかったりしたこともあった。もちろん、良い思い出である。

ツアーが終わり、東京に戻ると年が明けた。それから一年ばかり、都内のホールやライブハウスでぼくら単独だったり、忠さんのサポートをしながらの活動が続いたが、相変わらずドラムの腕はあまり上がらなかった。唄の方が”味があって”いいからと、新たにドラムを加入してヴォーカルに徹してみてはという話もあった。もともと高校の時にリンゴ・スターのシンプルなドラミングに憧れたわけで、8ビートはこなせても、当時勃興し始めていた16ビートには手こずっていた。危機感を抱き、下宿の風呂場にこもり、練習板をカタカタと叩きながら、指にまめを作ることにした。

Monday, September 12, 2011

多分もうセーフな年齢になってしまったが油断はできない。

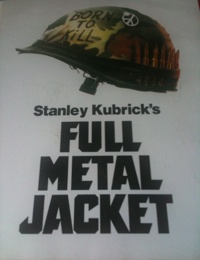

20%OffセールをやっていたBOOK OFFでスタンリー・キューブリックのDVD『フルメタル・ジャケット』を購入、720円也。劇場公開を含め2,3回は観たはずだが、ここまで破格値になると救出せざるを得ない。記憶していた通り、アメリカの海兵隊新兵基地の過酷な訓練を描いた前半が圧巻だった。オチこぼれのダメな兵隊がさんざん虐められた挙げ句、皮肉にも射撃の腕前を認められるものの時すでに遅く、彼の精神はズタズタになっており、教官である軍曹を射殺して自身も自殺するというもの。スゴイのはその軍曹のまくし立てる激烈な叱咤&恫喝の口上。「四文字言葉」が炸裂、ある意味でカッコイイところが凡百の反戦映画と違うキューブリック仕様なのだ。若者を殺人兵器に仕立て上げるためとはいえ、初めて観たときには、これほど人権無視で卑猥な言葉が果たしてアメリカ軍内に存在したのだろうかと怪しんだが、あったのだ。そういえば、同じ軍隊の陰湿な体質を描いた日本映画に『兵隊やくざ』という人気シリーズがあり、高校生だったころ何本か観たことがあった。たしか1作目は増村保造が監督しており、勝新太郎の八方破れさも痛快だったが、ひ弱なインテリである田村高廣に惹かれた。多分アメリカだったら良心的徴兵忌避者にでもなったのだろうが、日本ではそうは問屋が卸さない。多分ぼくはその頃から早く年をとりたいと思い始めた。運動神経が悪く、減らず口だけが達者とあっては、とてもじゃないが軍隊は勤まるまい。徴兵年齢を過ぎるまで有事が起こらないことを願うしかなかった。で、多分もうセーフな年齢になってしまったが油断はできない。徴兵を回避する方法としては精神異常という診断が有効で、これなら案外可能性があるかもしれない(ちなみに、アインシュタインは「偏平足」の診断を受けて、スイスの兵役を免除されたらしい)。昨日は9.11テロから10年にあたり、グランド・ゼロでは盛大な追悼式典がおこなわれた。犠牲になった人の中には、知人のNさんがいる。銀行員で、今度ニューヨークへ赴任することになったからと、ウチでサヴィニャックのポスターを買ってくれたっけ。丸顔で眼鏡をかけ、人なつっこい笑顔の人であった。

20%OffセールをやっていたBOOK OFFでスタンリー・キューブリックのDVD『フルメタル・ジャケット』を購入、720円也。劇場公開を含め2,3回は観たはずだが、ここまで破格値になると救出せざるを得ない。記憶していた通り、アメリカの海兵隊新兵基地の過酷な訓練を描いた前半が圧巻だった。オチこぼれのダメな兵隊がさんざん虐められた挙げ句、皮肉にも射撃の腕前を認められるものの時すでに遅く、彼の精神はズタズタになっており、教官である軍曹を射殺して自身も自殺するというもの。スゴイのはその軍曹のまくし立てる激烈な叱咤&恫喝の口上。「四文字言葉」が炸裂、ある意味でカッコイイところが凡百の反戦映画と違うキューブリック仕様なのだ。若者を殺人兵器に仕立て上げるためとはいえ、初めて観たときには、これほど人権無視で卑猥な言葉が果たしてアメリカ軍内に存在したのだろうかと怪しんだが、あったのだ。そういえば、同じ軍隊の陰湿な体質を描いた日本映画に『兵隊やくざ』という人気シリーズがあり、高校生だったころ何本か観たことがあった。たしか1作目は増村保造が監督しており、勝新太郎の八方破れさも痛快だったが、ひ弱なインテリである田村高廣に惹かれた。多分アメリカだったら良心的徴兵忌避者にでもなったのだろうが、日本ではそうは問屋が卸さない。多分ぼくはその頃から早く年をとりたいと思い始めた。運動神経が悪く、減らず口だけが達者とあっては、とてもじゃないが軍隊は勤まるまい。徴兵年齢を過ぎるまで有事が起こらないことを願うしかなかった。で、多分もうセーフな年齢になってしまったが油断はできない。徴兵を回避する方法としては精神異常という診断が有効で、これなら案外可能性があるかもしれない(ちなみに、アインシュタインは「偏平足」の診断を受けて、スイスの兵役を免除されたらしい)。昨日は9.11テロから10年にあたり、グランド・ゼロでは盛大な追悼式典がおこなわれた。犠牲になった人の中には、知人のNさんがいる。銀行員で、今度ニューヨークへ赴任することになったからと、ウチでサヴィニャックのポスターを買ってくれたっけ。丸顔で眼鏡をかけ、人なつっこい笑顔の人であった。

Sunday, September 4, 2011

おとといポップス#6 ”やわらかな紫煙に包まれながら”

小坂忠のライブは、それ以前に一度だけ、たしか法政大学の学園祭で見たことがあった。タイトな演奏をバックにして『機関車』を唄う姿に、アメリカの内省的なSS&Wの姿がダブって見えた。駒沢結城のペダル・スティールが効果的で、いわゆる「日本のフォーク」とは違うスタイルにショックを受けた。サポートは他にドラムスの林立夫、ベース後藤次利、キーボードは松任谷正隆という4人のユニット、「フォージョーハーフ」。タンガリーのシャツにカウボーイ・ブーツを履いた小坂忠がジェイムズ・テイラーだとすると、彼らはさしずめザ・セクションといったところか。「四畳半」を意味するバンド・ネームには、当時の日本のニューミュージック・ブームに対する皮肉も感じられた。どこか「はっぴいえんど」に連なる東京、山の手の音だと思った。だから、バックをやらないかという話にも困ってしまった。 アメリカ西海岸を思わせる都会的な音に対して、ぼくらは南部の田舎っぽい音を指向していたし、やってはみたいけれど明らかに荷が重いな、と感じていた。そんな時、一度会って話をしたいので来て欲しいということになり、狭山に住む彼の家におじゃました。1974年当時、福生や狭山にはまだ在日米軍のハウスが点在していてミュージシャンやアーテイストが住んでいるちょっとしたコミューンだった。「ムーヴィン」の和田博巳さんもその一人で、以前一度遊びに伺い、すぐ近所にある細野さんの自宅で「HOSONO HOUSE」のレコーディング風景を覗かせてもらったことがあり、なにか独特の地場を感じさせる場所だった。ドアを開けると、そこは照明を落としたフローリングのリビングで、古い革の椅子に座った忠さんがぼくらを出迎えてくれた。そして、コーヒーを飲みながら少し話をした。たしか彼は「これからはちょっと重い音をやりたい」みたいなことを言った記憶がある。そしてレイ・チャールズやブルース系のレコードを色々かけてくれた。そのなかでジョシュ・ホワイトというブルーズマンが気に入った。泥臭すぎず、洒落た感覚で、どちらかというとブルースが苦手だったぼくにもスンナリ聴ける音だった。やわらかな紫煙に包まれながら、ぼくらは彼と一緒にやってみる気になっていた。

小坂忠のライブは、それ以前に一度だけ、たしか法政大学の学園祭で見たことがあった。タイトな演奏をバックにして『機関車』を唄う姿に、アメリカの内省的なSS&Wの姿がダブって見えた。駒沢結城のペダル・スティールが効果的で、いわゆる「日本のフォーク」とは違うスタイルにショックを受けた。サポートは他にドラムスの林立夫、ベース後藤次利、キーボードは松任谷正隆という4人のユニット、「フォージョーハーフ」。タンガリーのシャツにカウボーイ・ブーツを履いた小坂忠がジェイムズ・テイラーだとすると、彼らはさしずめザ・セクションといったところか。「四畳半」を意味するバンド・ネームには、当時の日本のニューミュージック・ブームに対する皮肉も感じられた。どこか「はっぴいえんど」に連なる東京、山の手の音だと思った。だから、バックをやらないかという話にも困ってしまった。 アメリカ西海岸を思わせる都会的な音に対して、ぼくらは南部の田舎っぽい音を指向していたし、やってはみたいけれど明らかに荷が重いな、と感じていた。そんな時、一度会って話をしたいので来て欲しいということになり、狭山に住む彼の家におじゃました。1974年当時、福生や狭山にはまだ在日米軍のハウスが点在していてミュージシャンやアーテイストが住んでいるちょっとしたコミューンだった。「ムーヴィン」の和田博巳さんもその一人で、以前一度遊びに伺い、すぐ近所にある細野さんの自宅で「HOSONO HOUSE」のレコーディング風景を覗かせてもらったことがあり、なにか独特の地場を感じさせる場所だった。ドアを開けると、そこは照明を落としたフローリングのリビングで、古い革の椅子に座った忠さんがぼくらを出迎えてくれた。そして、コーヒーを飲みながら少し話をした。たしか彼は「これからはちょっと重い音をやりたい」みたいなことを言った記憶がある。そしてレイ・チャールズやブルース系のレコードを色々かけてくれた。そのなかでジョシュ・ホワイトというブルーズマンが気に入った。泥臭すぎず、洒落た感覚で、どちらかというとブルースが苦手だったぼくにもスンナリ聴ける音だった。やわらかな紫煙に包まれながら、ぼくらは彼と一緒にやってみる気になっていた。

Friday, August 26, 2011

おとといポップス#5 ”自慢じゃないがコチトラ譜面が読めない”

1974年当時、ぼくらは確か毎月20万円の給料をプロダクションからもらっていたはずだ。5人で割れば一人4万円。今から38年前とはいえ、東京暮らしはギリギリだった。レコードは新着を渋谷のYAMAHAでチェックして、新宿西口にあった中古屋を物色、欲しい服はBIGIで眺めて、TAKAQのワゴンで似たヤツを買ってすぐ後悔。マネージャーからは「演歌歌手ひとりでも、バンド5人でも払う側にとっては同じなんだから」といわれ、まったく売れないぼくらには返す言葉がなかった。渋谷の「じゃんじゃん」や荻窪の「ロフト」など、当時でき始めていたライブハウスに出ても、ギャラは雀の涙。それはぼくらに限ったことではなく、一部のフォーク系のシンガーを除けば「日本語のロック」を目指す同輩達も同じようなものだった。そんなわけで、バッキングやスタジオの仕事をすることになった。とはいっても、自慢じゃないがコチトラ譜面が読めない。限られた時間内でレコーディングするスタジオワークは、渡された譜面を見ながらの、ほぼ一発勝負と聞いて無理だと思った。バッキングなら歌い手さんと一緒にリハーサルしながらヘッド・アレンジでなんとかなりそうだと、不承不承ながら引き受けることになった。今となっては、どなたが最初だったか忘れてしまったが、プロダクションがテレビ局に強かったせいで、連ドラ系の歌うスター中村雅俊さんのツアーでは日本国中を回った。田中健さんや小野寺昭さんとか、なぜか愛川欽也さん、それに女性アイドル歌手もやった。そういえば、同輩の「はちみつぱい」はアグネス・チャンのステージだけでなく、レコーディングもやっていたっけ。それに彼らはスタジオ・ミュージシャンもこなしていたはず、大所帯だしね。同じヘッド・アレンジ派としては謎だったのだが、後年になって鈴木慶一にそのことを尋ねてみると答えがふるっていた。「ある時ピアノで呼ばれたんだけど、1,2回リハやって即本番。ままよ!っとばかりに弾いてるフリだけしたんだ。ところがプレイバックの段になってアレンジャーがピアノが聞こえないって騒ぐんだね。当然すっとぼけたけど」。ぼくらも少しはスタジオをやった。やっぱりテレビがらみ、それも子ども向け番組が多かったが、あの緊張感はやはり馴染めなかった。ただ、アニメだったか、効果音は面白かった、譜面ないしね。「恐怖っぽい音、お願いします」といわれて、シンバルをこすったりとか。まあ、『サイコ』のバーナード・ハーマンとはいかなかったけど。忘れられないのは西田佐知子さんを1曲だけやったこと。16ビートのちょっと洒落たアレンジをした。仮唄はたった1回でOK。ハスキーな声となげやりな情感は、大好きだった『アカシアの雨がやむとき』の頃と変わっていなかった。そんなある日、マネージャーから意外なオファーが来た。小坂忠のバックをやらないか、という話だった。

1974年当時、ぼくらは確か毎月20万円の給料をプロダクションからもらっていたはずだ。5人で割れば一人4万円。今から38年前とはいえ、東京暮らしはギリギリだった。レコードは新着を渋谷のYAMAHAでチェックして、新宿西口にあった中古屋を物色、欲しい服はBIGIで眺めて、TAKAQのワゴンで似たヤツを買ってすぐ後悔。マネージャーからは「演歌歌手ひとりでも、バンド5人でも払う側にとっては同じなんだから」といわれ、まったく売れないぼくらには返す言葉がなかった。渋谷の「じゃんじゃん」や荻窪の「ロフト」など、当時でき始めていたライブハウスに出ても、ギャラは雀の涙。それはぼくらに限ったことではなく、一部のフォーク系のシンガーを除けば「日本語のロック」を目指す同輩達も同じようなものだった。そんなわけで、バッキングやスタジオの仕事をすることになった。とはいっても、自慢じゃないがコチトラ譜面が読めない。限られた時間内でレコーディングするスタジオワークは、渡された譜面を見ながらの、ほぼ一発勝負と聞いて無理だと思った。バッキングなら歌い手さんと一緒にリハーサルしながらヘッド・アレンジでなんとかなりそうだと、不承不承ながら引き受けることになった。今となっては、どなたが最初だったか忘れてしまったが、プロダクションがテレビ局に強かったせいで、連ドラ系の歌うスター中村雅俊さんのツアーでは日本国中を回った。田中健さんや小野寺昭さんとか、なぜか愛川欽也さん、それに女性アイドル歌手もやった。そういえば、同輩の「はちみつぱい」はアグネス・チャンのステージだけでなく、レコーディングもやっていたっけ。それに彼らはスタジオ・ミュージシャンもこなしていたはず、大所帯だしね。同じヘッド・アレンジ派としては謎だったのだが、後年になって鈴木慶一にそのことを尋ねてみると答えがふるっていた。「ある時ピアノで呼ばれたんだけど、1,2回リハやって即本番。ままよ!っとばかりに弾いてるフリだけしたんだ。ところがプレイバックの段になってアレンジャーがピアノが聞こえないって騒ぐんだね。当然すっとぼけたけど」。ぼくらも少しはスタジオをやった。やっぱりテレビがらみ、それも子ども向け番組が多かったが、あの緊張感はやはり馴染めなかった。ただ、アニメだったか、効果音は面白かった、譜面ないしね。「恐怖っぽい音、お願いします」といわれて、シンバルをこすったりとか。まあ、『サイコ』のバーナード・ハーマンとはいかなかったけど。忘れられないのは西田佐知子さんを1曲だけやったこと。16ビートのちょっと洒落たアレンジをした。仮唄はたった1回でOK。ハスキーな声となげやりな情感は、大好きだった『アカシアの雨がやむとき』の頃と変わっていなかった。そんなある日、マネージャーから意外なオファーが来た。小坂忠のバックをやらないか、という話だった。

ローカル・スタンダード。

小学校の林間学校で飲んだ飴湯の味が忘れられない。夏とはいえ山間の川の水はとても冷たく、10分もすると唇が紫色に変わるほどだ。そんな時に用意されたピリッと甘く暖かい飴湯の一杯は、それまで苦手だったはずの生姜のイメージを変えてくれた。生姜が飲み物として日本以外でも愛用されていることを知ったのは、バリ島に行ったとき。ワルンで一休みした際にオーダーしたジンジャー・ティーには、かなり大ぶりの叩き生姜がドカンと沈んでいたからビックリした。日本のものより味も香りも強く、暑い国の人もやっぱり体の中を温めるんだナー、などと感心してしまった。その後、アジアの映画や音楽に興味を持つにつれて、生姜はアジア全体で愛用されるハーブなんだと知った。『ジンジャーとフレッド』というフェリーニの映画を観て、いつか自分の店を持ったら"Ginger"という名前がいいとも思った。それは今のところ実現していないが、このところのジンジャー人気は世界的である。東京で友人がやっているFructusという自然派系ジュース屋が作ったジンジャー・コーディアルも好評らしい。炭酸で割ってジンジャーエールにしたり、ビールやスピリッツに入れたりと、左党としてはいろいろ楽しめそうである。近々organでも販売する予定なのだが、目下の所は鳥取は宝月堂の「生姜せんべい」だ。鳥取のおばちゃん達が畑仕事の合間に飲むという香ばしい健康茶「浜茶」と一緒に食すれば気分はスッカリ日本海なのである。ラベルに「気高町瑞穂生姜使用」と産地表記があるところもいい。「ローカル・スタンダード」なのである。9/4まで「浜茶」共々絶賛限定販売中、試食あり。

小学校の林間学校で飲んだ飴湯の味が忘れられない。夏とはいえ山間の川の水はとても冷たく、10分もすると唇が紫色に変わるほどだ。そんな時に用意されたピリッと甘く暖かい飴湯の一杯は、それまで苦手だったはずの生姜のイメージを変えてくれた。生姜が飲み物として日本以外でも愛用されていることを知ったのは、バリ島に行ったとき。ワルンで一休みした際にオーダーしたジンジャー・ティーには、かなり大ぶりの叩き生姜がドカンと沈んでいたからビックリした。日本のものより味も香りも強く、暑い国の人もやっぱり体の中を温めるんだナー、などと感心してしまった。その後、アジアの映画や音楽に興味を持つにつれて、生姜はアジア全体で愛用されるハーブなんだと知った。『ジンジャーとフレッド』というフェリーニの映画を観て、いつか自分の店を持ったら"Ginger"という名前がいいとも思った。それは今のところ実現していないが、このところのジンジャー人気は世界的である。東京で友人がやっているFructusという自然派系ジュース屋が作ったジンジャー・コーディアルも好評らしい。炭酸で割ってジンジャーエールにしたり、ビールやスピリッツに入れたりと、左党としてはいろいろ楽しめそうである。近々organでも販売する予定なのだが、目下の所は鳥取は宝月堂の「生姜せんべい」だ。鳥取のおばちゃん達が畑仕事の合間に飲むという香ばしい健康茶「浜茶」と一緒に食すれば気分はスッカリ日本海なのである。ラベルに「気高町瑞穂生姜使用」と産地表記があるところもいい。「ローカル・スタンダード」なのである。9/4まで「浜茶」共々絶賛限定販売中、試食あり。

Monday, August 15, 2011

おとといポップス <わくらば編>

実は、初めて買ったドーナツ盤は洋楽ではない。1959年、当時民謡歌手の枠を越えてブレイク中だった三橋三智也の『古城』というレッキとした邦楽である。佐賀の駅前にあったレコード屋で母をくどいて買ってもらったから覚えている。ラジオで聴いた哀愁のハイトーン・ボイスにノックアウトされてしまったのだが、文語調の歌詞はチンプンカンプン。「栄華の夢を 胸に追い」くらいは「映画の夢を 胸匂い」と勝手に解釈できたが、「わくらば」となるとまるで判じ物みたいで完全にお手上げだった。三橋三智也ではもう一つ『怪傑ハリマオの唄』も忘れられない。白黒テレビがようやく一般家庭に普及し始めたころのテレビ主題歌なのだが、番組の内容はかなり荒唐無稽。義賊とおぼしき主人公が東南アジアを舞台に、ピストル片手に馬にまたがり、悪漢共を懲らしめるという内容で、今思えば太平洋戦争における日本の立場を正当化しかねない危うさを含んでいるのだが、そんなことは当時思ってもいない。ただターバンを巻き、サングラスをかけたヒーローが、月光仮面よりもクールでエキゾチックに見えたのだ。ソフトボールなどに時間を忘れ、フト気がつくとあたりはすっかり夕まぐれ。暗くなった田舎道をトボトボ友達とふたり家路を急ぐとき、勇気を出すために「真紅な太陽燃えているー」と大声で歌いながら歩いたものだった。「わくらば」は漢字では「病葉」と書くが、「朽ち葉」ほどの意味だろう。やはり当時ヒットしていた沖縄出身の仲宗根美樹の『川は流れる』という曲は、この言葉から始まる。ラ行の発音が巻き舌の、ハスキーな声で世の無常を唄われるとゾクゾクした。いま聴いたらどうだろうかとYouTubeにアクセスしてみたら、まごうかたなき名曲だった。しかも、アレンジはクロンチョン風ではないか。このインドネシアのトラッドなリズムは、戦争中『ブンガワン・ソロ』という曲としても有名だった元祖エキゾチック歌謡なのだ。洋楽、邦楽の区別にさほど意味などはない。それよりも、「良い唄は悲しい唄である」という時のマレーの感受性が好きだ。

実は、初めて買ったドーナツ盤は洋楽ではない。1959年、当時民謡歌手の枠を越えてブレイク中だった三橋三智也の『古城』というレッキとした邦楽である。佐賀の駅前にあったレコード屋で母をくどいて買ってもらったから覚えている。ラジオで聴いた哀愁のハイトーン・ボイスにノックアウトされてしまったのだが、文語調の歌詞はチンプンカンプン。「栄華の夢を 胸に追い」くらいは「映画の夢を 胸匂い」と勝手に解釈できたが、「わくらば」となるとまるで判じ物みたいで完全にお手上げだった。三橋三智也ではもう一つ『怪傑ハリマオの唄』も忘れられない。白黒テレビがようやく一般家庭に普及し始めたころのテレビ主題歌なのだが、番組の内容はかなり荒唐無稽。義賊とおぼしき主人公が東南アジアを舞台に、ピストル片手に馬にまたがり、悪漢共を懲らしめるという内容で、今思えば太平洋戦争における日本の立場を正当化しかねない危うさを含んでいるのだが、そんなことは当時思ってもいない。ただターバンを巻き、サングラスをかけたヒーローが、月光仮面よりもクールでエキゾチックに見えたのだ。ソフトボールなどに時間を忘れ、フト気がつくとあたりはすっかり夕まぐれ。暗くなった田舎道をトボトボ友達とふたり家路を急ぐとき、勇気を出すために「真紅な太陽燃えているー」と大声で歌いながら歩いたものだった。「わくらば」は漢字では「病葉」と書くが、「朽ち葉」ほどの意味だろう。やはり当時ヒットしていた沖縄出身の仲宗根美樹の『川は流れる』という曲は、この言葉から始まる。ラ行の発音が巻き舌の、ハスキーな声で世の無常を唄われるとゾクゾクした。いま聴いたらどうだろうかとYouTubeにアクセスしてみたら、まごうかたなき名曲だった。しかも、アレンジはクロンチョン風ではないか。このインドネシアのトラッドなリズムは、戦争中『ブンガワン・ソロ』という曲としても有名だった元祖エキゾチック歌謡なのだ。洋楽、邦楽の区別にさほど意味などはない。それよりも、「良い唄は悲しい唄である」という時のマレーの感受性が好きだ。

Tuesday, August 9, 2011

おとといポップス <リビドー編>

初めてドーナツ盤を買ったのは平尾昌明の「ランニング・ベア(悲しきインディアン)」だったか。ラジオから流れる悲恋のロッカバラードに、奥手だった小学生が我知らず動揺したことを覚えている。ちょっと”しゃくる”様な歌声にすっかり夢中になり、途中のサビの部分で突然英語になるところにもシビレた。オリジナルをジョニー・プレストンという人が唄っていることなど知るよしもなかったし、もちろんカヴァーなんて言葉も存在しなかった。1960年代初頭の日本はアメリカのヒット曲の焼き直し全盛の頃だった。そんなレコードをなんとなく「洋楽」と呼んでいたのかもしれない。「ポップス」という語感を知ったのは、その後中学生になった頃のやはりラジオ番組を通してだったと思う。それは高崎一郎、糸居五郎など、英語混じりでオリジナルを紹介したDJ達のおかげでもあるが、ひょっとすると前田武彦が女の子とのおしゃべりを交えて音楽を紹介する『東芝ヒットパレード』だったような気がする。

初めてドーナツ盤を買ったのは平尾昌明の「ランニング・ベア(悲しきインディアン)」だったか。ラジオから流れる悲恋のロッカバラードに、奥手だった小学生が我知らず動揺したことを覚えている。ちょっと”しゃくる”様な歌声にすっかり夢中になり、途中のサビの部分で突然英語になるところにもシビレた。オリジナルをジョニー・プレストンという人が唄っていることなど知るよしもなかったし、もちろんカヴァーなんて言葉も存在しなかった。1960年代初頭の日本はアメリカのヒット曲の焼き直し全盛の頃だった。そんなレコードをなんとなく「洋楽」と呼んでいたのかもしれない。「ポップス」という語感を知ったのは、その後中学生になった頃のやはりラジオ番組を通してだったと思う。それは高崎一郎、糸居五郎など、英語混じりでオリジナルを紹介したDJ達のおかげでもあるが、ひょっとすると前田武彦が女の子とのおしゃべりを交えて音楽を紹介する『東芝ヒットパレード』だったような気がする。前田武彦は放送作家であり、ポップスに強いわけでもない。だから、音楽情報みたいなことは通り一遍だったけど、そのかわりに当意即妙な話術があった。それは、時に時事風刺だったりもするのだが、決して強弁ではなく、押しつけがましさはなかった。それは、同じ放送作家でジャズのラジオ番組をやっていた大橋巨泉とは対照的でもある。後にふたりは『ゲバゲバ90分』でタッグを組むのだけれど、巨泉の押しの強さの前でマエタケは割を食っていたように思う。彼は、どちらかというと言葉少ない饒舌家で、テレビよりラジオが似合う人だったのだろう。

Saturday, July 23, 2011

おとといポップス#4 ”唄うニューヨーカー”

『恐怖のこまわり君』がヒットしたこともあり、2枚目のアルバムを作ることになった。もはや今までのように「売れなくてもいい、自分たちの好きな音楽をやりたい」などとナイーヴな宣言をして、マネージャーを泣かせるわけにはゆかない。ギミックと取られても仕方がないようなシングルを出した後なので、バンド名を変える案が出た。”Cinema”とか”Hotel”なんてね。そこにはYさんというディレクターのアイデアも反映されていた。彼は、アメリカのA&Mスタジオでのアシスタント経験を経て帰国したばかり。趣味性を発揮しながらビジネス的にも成立させる本場の音楽産業を学び、それを日本で実践しようとしていた。余談だけれど、1975年発売になった「Made in USA catalog」という雑誌の巻末に、LAで現地コーディネーターとして彼の姿が写っている。そういえば、彼の兄は著名な和製ポップス作曲家であり、加藤和彦氏や今野雄二氏とも親交が深かった。そんなわけだから、新しいムーヴメントへのアンテナも鋭かった。それは、前述のロキシー・ミュージックなどに限らず、スティーヴィー・ワンダー、マーヴィン・ゲイ、ダニー・ハザウェイなどの”ニュー・ソウル”や、マイケル・フランクス、ジョージ・ベンソン、クルセダースなどの”シティ・ポップス”や”フュージョン・ミュージック”にも及んでいた。ポップスが単なる流行歌から、モダンで都会性をともなったスタイルへと移行していた時代だった。その中で、僕らは、よく言えば個性的、下手をすれば独善的とも写る「作家性」の強いポップスへと傾斜していったのだと思う。たとえば、ルパート・ホームズ。1974年にEPICレコードから出た"Widescreen"というアルバムは、まさに「唄うニューヨーカー」といった風情で、夢中で歌詞を追った。たとえば、こんな風だ。

『恐怖のこまわり君』がヒットしたこともあり、2枚目のアルバムを作ることになった。もはや今までのように「売れなくてもいい、自分たちの好きな音楽をやりたい」などとナイーヴな宣言をして、マネージャーを泣かせるわけにはゆかない。ギミックと取られても仕方がないようなシングルを出した後なので、バンド名を変える案が出た。”Cinema”とか”Hotel”なんてね。そこにはYさんというディレクターのアイデアも反映されていた。彼は、アメリカのA&Mスタジオでのアシスタント経験を経て帰国したばかり。趣味性を発揮しながらビジネス的にも成立させる本場の音楽産業を学び、それを日本で実践しようとしていた。余談だけれど、1975年発売になった「Made in USA catalog」という雑誌の巻末に、LAで現地コーディネーターとして彼の姿が写っている。そういえば、彼の兄は著名な和製ポップス作曲家であり、加藤和彦氏や今野雄二氏とも親交が深かった。そんなわけだから、新しいムーヴメントへのアンテナも鋭かった。それは、前述のロキシー・ミュージックなどに限らず、スティーヴィー・ワンダー、マーヴィン・ゲイ、ダニー・ハザウェイなどの”ニュー・ソウル”や、マイケル・フランクス、ジョージ・ベンソン、クルセダースなどの”シティ・ポップス”や”フュージョン・ミュージック”にも及んでいた。ポップスが単なる流行歌から、モダンで都会性をともなったスタイルへと移行していた時代だった。その中で、僕らは、よく言えば個性的、下手をすれば独善的とも写る「作家性」の強いポップスへと傾斜していったのだと思う。たとえば、ルパート・ホームズ。1974年にEPICレコードから出た"Widescreen"というアルバムは、まさに「唄うニューヨーカー」といった風情で、夢中で歌詞を追った。たとえば、こんな風だ。僕は映画と一緒に生活している

でも、マチネーは5時で終わる

まだ太陽がまぶしい外へ瀕死の状態で出なければならない

ああ、映画館の中へ戻りたい

そこはいつも夜なんだから

ワイドスクリーン、目が回るよ

たくさんの噓でボクを満たして欲しい

<”Widescreen”>

これではまるで、映画『ボギー!俺も男だ』とダブってしまう。同じ時期、ボクはウディ・アレンを知ってしまっていた。自分の様々なコンプレックスをカリカチュアライズし、ギャグに変えてしまう奇妙な才人は、まるでハンフリー・ボガートをレディメイドなものとしてリ・メイクしてしまうマジシャンみたいだった。それはさておき、ルパート・ホームズである。ニューヨークのティンパンアレイに連なる流麗なオーケストレーションと、ジャズやポップスのクリシェを用いて、アメリカの様々な表層文化をコラージュしたような彼の音楽もボクにとってはマジックみたいだった。それは、その後オーケストラ・ルナという、オフ・オフ・ブロードウェイの実験的ミュージカル仕立てめいたアルバムを彼がプロデュースしたことで一層明らかなものになった。正直に言って、今ひとつ乗り気になれなかったこの2枚目のアルバム製作で、彼へのオマージュを混入させることだけがボクの密かな願いになっていった。

Thursday, July 21, 2011

おとといポップス#3 ”死刑!”

1974年は例えばこんな年だった。<ウォーターゲート事件でニクソン米大統領辞任>< 金脈問題で田中角栄首相辞任><オイルショックによりNHKが短縮放送><『かもめのジョナサン』、『ノストラダムスの大予言』出版>などなど。つまり「アメリカ型発展幻想」は終わりを告げようとしていた。世界は今に繋がる「後戻りできない総資本主義体制」の時代に突入し、「終わりの始まり」ともいえる「出口なし」的実存を生きることになる。

1974年は例えばこんな年だった。<ウォーターゲート事件でニクソン米大統領辞任>< 金脈問題で田中角栄首相辞任><オイルショックによりNHKが短縮放送><『かもめのジョナサン』、『ノストラダムスの大予言』出版>などなど。つまり「アメリカ型発展幻想」は終わりを告げようとしていた。世界は今に繋がる「後戻りできない総資本主義体制」の時代に突入し、「終わりの始まり」ともいえる「出口なし」的実存を生きることになる。そんなタイミングで聴いたのが10ccだった。「ロックマニエリズム」の仲間なのだけれど、とてもキャッチーでとっつきやすかった。まるでビートルズのリミックスをやっちゃう職人みたいなユニットで、英国人特有の辛辣な歌詞で文化や政治をおちょくった。「フェリーニの新しい映画、もう観た?」なんて歌詞を見つけて、すぐに『アマルコルド』を観ようとしたけど、僕が観たのはメル・ブルックスの『ヤング・フランケンシュタイン』だった。社会にコミットするよりもモラトリアムを決めこむことにしたわけだ。もちろんバンド暮らしはままならず、さまざまな欲望はすべて宙ぶらりんなまま。でも、そんな執行猶予の時間は山上たつひこ氏によって打ち破られようとしていた。

鳴かず飛ばずの我がバンドに事務所が突きつけた最後通告は「この企画を受けなければ、お前らお払い箱だよ」だった。練馬の駅近くの喫茶店で打ち合わせのために初めて会った山上氏は、『がきデカ』を描いた人とは思えないほどシャイで社会派の人だった。だから、と言うわけでもないが、やってみることにした。東京暮らしをこのまま続けても、失うものは多くはないのだから

歌詞を書くために、初めて彼の漫画を読み、キーワードをピックアップした。やはりポイントは「死刑!」だろう。問題はサウンドである。明快なノリがあり、かつ斬新なアレンジということで10ccをヒントにする案が浮上した。雑誌とのコラボでもあり、時間はあまりなかった。僕らは、「死刑!」のフレーズがそのまま生かせそうな「Silly Love」という曲を”参考”にすることにした...。

発売されたシングル盤『恐怖のこまわり君』は、あっという間に、確かオリコンの4位か5位まで駆け登ってしまった。もちろん、爆発的に売れた漫画のおかげなのだが、悪い気はしなかった。ある日、加藤和彦氏の深夜ラジオ、オールナイト・ニッポンで「10ccの曲をこんな風にやっちゃった器用なバンドがいます」と、なんと2曲続けて紹介されたことを聞き、それさえも嬉しく思った。ところが後日、10ccの楽曲を管理している音楽出版社からクレームが入り、それ以降プレスされたシングル盤のクレジットの作曲者名は10ccとの併記になってしまったのである。しかし、そのことさえも喜んでしまったほど、僕らはヘンテコなバンドだった。

P.S. その後の調査によると、『恐怖のこまわり君』は「要注意歌謡曲」には指定されていなくても、それに類するものとして「禁じられた歌」(ルック社)に掲載されているらしい。

Saturday, June 4, 2011

おとといポップス#2 ”Re-make/Re-model"

あいまいな記憶をさかのぼってみると、ぼくらのバンドはアメリカの"Down to earth"な音楽から一転して、今野雄二さんが言うところの「ロック・マニエリズム」(1)へと急旋回したようだ。文化服装学院の一部の学生さんを除けば、ファンなんてほとんどいないも同然だったので特に支障はなかった。なにより、まだ「日本化」されていない音楽を発見するのは刺激的だった。造反、もとい、新しい風を送り込んでくれた青木君はその後次々にヘンテコなアルバムを紹介し、ぼくらも次第に興味を持ち始めた。それは例えばルイス・フューレー(2)やスパークス(3)だったり、コックニーレベル、セイラーだったりとクセの強い、よく言えばアーテイスト肌の人達で、もちろんマイナーな存在だったが、比較的名の知れたRoxy Musicはその中でもハードルが高めだった。当時全盛だったグラムロック張りの派手な衣装とメイクをほどこした1stアルバムは、”Re-make/Re-model"という曲から始まっている。当時マルセル・デュシャンの”Ready-made”からアダプトされたことを知るよしもなく、なんだか神経を逆なでされるような音だと思った。それは、グループ内のもう一人のブライアンであるイーノの存在が大きかったのかもしれない。その証拠に、1972年に発売されたブライアン・フェリーのソロアルバムのほうは、ビートルズやディランなどのカヴァー曲で占められた、ある意味でポップなものだった。とはいっても、それはノスタルジーという定型を使って、むしろそれを外して戯れているかのような感じがした。もちろんぼくらはそんな技量を持ち合わせてはいなかったので、ごく律儀に、愚鈍に影響を受けただけだったのだけれど...。それにしても、同じ接頭詞”Re”とは言え"Re-set"という、あたかもそれまでの歴史や振る舞いが帳消しになって、なにか新しい価値が立ち上がってくるような幻想を持つことはなかった(と思うのだが)。

あいまいな記憶をさかのぼってみると、ぼくらのバンドはアメリカの"Down to earth"な音楽から一転して、今野雄二さんが言うところの「ロック・マニエリズム」(1)へと急旋回したようだ。文化服装学院の一部の学生さんを除けば、ファンなんてほとんどいないも同然だったので特に支障はなかった。なにより、まだ「日本化」されていない音楽を発見するのは刺激的だった。造反、もとい、新しい風を送り込んでくれた青木君はその後次々にヘンテコなアルバムを紹介し、ぼくらも次第に興味を持ち始めた。それは例えばルイス・フューレー(2)やスパークス(3)だったり、コックニーレベル、セイラーだったりとクセの強い、よく言えばアーテイスト肌の人達で、もちろんマイナーな存在だったが、比較的名の知れたRoxy Musicはその中でもハードルが高めだった。当時全盛だったグラムロック張りの派手な衣装とメイクをほどこした1stアルバムは、”Re-make/Re-model"という曲から始まっている。当時マルセル・デュシャンの”Ready-made”からアダプトされたことを知るよしもなく、なんだか神経を逆なでされるような音だと思った。それは、グループ内のもう一人のブライアンであるイーノの存在が大きかったのかもしれない。その証拠に、1972年に発売されたブライアン・フェリーのソロアルバムのほうは、ビートルズやディランなどのカヴァー曲で占められた、ある意味でポップなものだった。とはいっても、それはノスタルジーという定型を使って、むしろそれを外して戯れているかのような感じがした。もちろんぼくらはそんな技量を持ち合わせてはいなかったので、ごく律儀に、愚鈍に影響を受けただけだったのだけれど...。それにしても、同じ接頭詞”Re”とは言え"Re-set"という、あたかもそれまでの歴史や振る舞いが帳消しになって、なにか新しい価値が立ち上がってくるような幻想を持つことはなかった(と思うのだが)。(1) 元来”マニエリズム”とは絵画用語で「一度完成されてしまった絵画をいかにして崩して新しい動きをみつけるかを模索していた時代」を指す。それを、大のロキシー・ファンだった今野さんがポップスに当てはめたもの。後にパンクやニューウェーブが出現するまでの過渡期的時代を言い当てた言葉として記憶にとどめたい。

(2)フランス語圏カナダ人ミュージシャン。シアトリカルでデカダンな世界には緒川たまきさんもゾッコンだと「モンド・ミュージック」でのインタビューで答えていたっけ。1985年自ら監督した映画『ナイト・マジック』ではレナード・コーエンとパートナーであるキャロル・ロールと(ファンにとっては)夢のコラボを果たした。

(3)ロンとラッセル兄弟により1960年代にロスアンジェルスにて活動開始。1971年、トッド・ラングレンのプロデュースによる「ハーフ・ネルソン」名義のアルバムを(なんと)ベアズヴィル・レーベルよりリリースするも不発。1974年イギリスで製作したアルバム「キモノ・マイ・ハウス」がヒット。当時我が青木君はロンに対抗してチョビ髭をたくわえてステージに立つことになる。

Tuesday, May 31, 2011

おとといポップス#1 "聴いた途端に「音痴」だと思った"。

ブライアン・フェリーを初めて聴いたのは、高円寺の駅前にあったロック喫茶で、多分1975年だったか。ぼくは、参加していたバンドが幸運にもアルバム・デビューし、渋谷のジャンジャンや、都内にボチボチでき始めたライブハウスで地味に活動はしていたものの、あいかわらず鬱々とした東京暮らしを続けていた。それでも次のアルバムへの模索も始めていて、方向性についてバンド内での意見が分かれていた頃だった。ある日、いつものように小さなスタジオでの練習を終え、同じ中央線沿線に住むバンドの青木くんと電車に乗ったところ、面白いレコードがあるから聴いてみないかと誘われ、それじゃあ、ということでその店に行くことになった。道玄坂のヤマハで買ったというそのレコードはRoxy Musicだった。まがまがしいジャケット(1)を見たとたん、アメリカン・ロックやSS&Wをウリにしているその店(2)には不向きなことが想像できたが、彼の熱意に負けてかけてもらうことにした。ところが、予想以上にイカレタ音にすっかりゲンナリしてしまった。実験的な演奏と性急なリズムにヒステリックなシンセサイザーが絡むかと思えば、一転して単調なフレーズの繰り返し。前衛といわれるグループを知らないわけではなかったが、そのいずれとも違う奇天烈さ。極めつけはブライアン・フェリーのボーカルだ。聴いた途端に「音痴」だと思った(3)。しかも唄っている本人は思い入れタップリと来ている。LPの片面がこんなに長く感じたことはない。もうこの店には顔は出せないな、と思いつつ彼と別れた。ところが、それからしばらくするといっぱしのファンになっていた。多分、アメリカ音楽に食傷気味だったのかも。師匠ザ・バンドは求心力を失い、ロックという名の巨大なマーケットと化したアメリカから、イギリスやヨーロッパから発信される独創的な音楽へと意識的にシフトしようとしたのだろうか。昨日のことのようにとはゆかないが、おとといの出来事くらいには覚えている。

ブライアン・フェリーを初めて聴いたのは、高円寺の駅前にあったロック喫茶で、多分1975年だったか。ぼくは、参加していたバンドが幸運にもアルバム・デビューし、渋谷のジャンジャンや、都内にボチボチでき始めたライブハウスで地味に活動はしていたものの、あいかわらず鬱々とした東京暮らしを続けていた。それでも次のアルバムへの模索も始めていて、方向性についてバンド内での意見が分かれていた頃だった。ある日、いつものように小さなスタジオでの練習を終え、同じ中央線沿線に住むバンドの青木くんと電車に乗ったところ、面白いレコードがあるから聴いてみないかと誘われ、それじゃあ、ということでその店に行くことになった。道玄坂のヤマハで買ったというそのレコードはRoxy Musicだった。まがまがしいジャケット(1)を見たとたん、アメリカン・ロックやSS&Wをウリにしているその店(2)には不向きなことが想像できたが、彼の熱意に負けてかけてもらうことにした。ところが、予想以上にイカレタ音にすっかりゲンナリしてしまった。実験的な演奏と性急なリズムにヒステリックなシンセサイザーが絡むかと思えば、一転して単調なフレーズの繰り返し。前衛といわれるグループを知らないわけではなかったが、そのいずれとも違う奇天烈さ。極めつけはブライアン・フェリーのボーカルだ。聴いた途端に「音痴」だと思った(3)。しかも唄っている本人は思い入れタップリと来ている。LPの片面がこんなに長く感じたことはない。もうこの店には顔は出せないな、と思いつつ彼と別れた。ところが、それからしばらくするといっぱしのファンになっていた。多分、アメリカ音楽に食傷気味だったのかも。師匠ザ・バンドは求心力を失い、ロックという名の巨大なマーケットと化したアメリカから、イギリスやヨーロッパから発信される独創的な音楽へと意識的にシフトしようとしたのだろうか。昨日のことのようにとはゆかないが、おとといの出来事くらいには覚えている。(1)多分4枚目の「Country Life」だったかな? 間違ってたらゴメン、青ちゃん。

(2)行きつけだった [Movin'] はもはや存在せず、駅近くにできた何軒かのロック喫茶のうちのひとつ。名前は忘却。

(3)そういえば、ボブ・ディランにしても、「風に吹かれて」をラジオで初めて耳にしたとき、レコードの回転数が間違っていると疑った。

Friday, May 6, 2011

『I'm Your Fun』

毎年、ゴールデンウィーク後半ともなると、駅前広場に大きな舞台が出現する。朝から「チェック、チェック、ワン、ツー、ワン、ツー」とマイク・テストが始まって、アーそうだった、”どんたく”だったと気づく。そうなると夜まで大音量で和太鼓や演歌を聞かされる羽目になる。背振山のトンネルを抜けた佐賀の吉野ヶ里近くのAMPギャラリーへ行く気になったのには、つまり喧噪を逃れる為もあった(そんなことを言ってもYABUさんは怒らないだろう。なにしろ彼と僕は「山笠が苦手」という共通項があるのだから)。もちろん、彼にとって初の試みである、ロック・ミュージシャンばかりを描いた『I'm Your Fun』と題する個展を楽しみにしていたのは言うまでもない。

毎年、ゴールデンウィーク後半ともなると、駅前広場に大きな舞台が出現する。朝から「チェック、チェック、ワン、ツー、ワン、ツー」とマイク・テストが始まって、アーそうだった、”どんたく”だったと気づく。そうなると夜まで大音量で和太鼓や演歌を聞かされる羽目になる。背振山のトンネルを抜けた佐賀の吉野ヶ里近くのAMPギャラリーへ行く気になったのには、つまり喧噪を逃れる為もあった(そんなことを言ってもYABUさんは怒らないだろう。なにしろ彼と僕は「山笠が苦手」という共通項があるのだから)。もちろん、彼にとって初の試みである、ロック・ミュージシャンばかりを描いた『I'm Your Fun』と題する個展を楽しみにしていたのは言うまでもない。AMPギャラリーを主宰する瀬下黃太さんはミュージシャンでもあり、彼のユニットであるGOGGLESを僕は勝手に贔屓にしている。初めて彼らのCDを聴いたのはずいぶん前だった。『Please Freeze Me』と題され、ビートルズを見事に換骨奪胎したかのような曲にノックアウトされてしまったのだ。そんな繋がりも感じつつ訪れた会場は、とあるカーマニアの方がヴィンテージ・カーを保管しているという広いガレージの一画にあった(以前は白州次郎が所有し、その後、伊丹十三、ムッシュかまやつへと受け継がれた名車ロータス・ヨーロッパも保管されていたというエピソードもあり)。

前置きはこれくらいで、肝心の個展である。YABUさん自身「まるで昔の音楽雑誌の投稿欄にある似顔絵みたいなものを描くとは思ってもいなかった」と恥じらうのもムベナルカナという感じのカリカチュアに思わずニンマリ。どこかで見覚えがある、おもに80年代ニューウェイヴ期以降に活躍した(り、そうでもなかった)ミュージシャン達の「ほぼ決定的瞬間」がさまざまな技法でFreezeされている。赤のクレヨンで単純化されてしまったデイヴィッド・バーン、クロッキーで鎮魂化されたイアン・カーティス、JRでふたりのオバサンの横に何気に座るベック( 写真 )、虚空を見つめながらベッドで放心しているサーストン・ムーア、赤のジャケットを着た本物よりも男前なイアン・デュリー。そのどれもが、YABUさんの優しい毒牙にかけられてスッカリ観念してしまっているのである。会期は残すところあと2日。間に合う方はぜひ足を運んでみてください。お腹が空いたらカフェで名物「ヤッホー・カレー」をドーゾ。

PS. GOGGLES待望の2nd " Come Togeta ( コメトゲタ)"もヨロシク!

Sunday, April 24, 2011

工芸美術館のBIBLIOTEK。

パリからコペンハーゲンに駆けつけた二人に「工芸美術館へ行くとデンマーク・デザインの素晴らしさが実感できるよ」と言いつつ案内したものの、過去に何度か足を運んでいるわけで、今回僕は入館せずにウェグナーのModel701がズラリと並んだカフェテリアでひとり休憩を決めこむことにした。ところが昼時でもあり満員だった。しかたなくその奥にある図書室をガラス越しに覗いてみると、すこぶるイイ感じ。チト入りづらい雰囲気を感じつつドアを開けて足を踏み入れてみた。ひととおり本棚を眺めると日本のコーナーも結構充実していて、大好きな『かたち』のオリジナル版もちゃんと置いてある。すると女性スタッフが近寄ってきて「日本の方ですか?」と声を掛けられた。今回方々で震災への見舞いの言葉を掛けられたので、てっきりそうだと思ったのだが、そうではなかった。「日本の古い版画があり、そこに描かれてる花がサクラかどうか判断していただきたいのです」とのこと。多分彼女は一番不適格な「花オンチ」へ声を掛けてしまったようだ。しかしサクラとウメの違いくらいは何とかなるだろうと思い承諾した。それは淡い色調が美しい、細密な一種の装飾パターンで、多分襖(ふすま)にでも使われたのだろうか? 描かれている花はほぼサクラに違いなかった。刷られた年代を尋ねると1900年前後とのこと。ずいぶん前に骨董市で買った竹久夢二の色紙にも通じるグラフィカルさだが、こちらはもっと手が込んでいる。ひとしきり見入っていると「他にもあるけど、見ませんか?」との声。断る理由はなくお願いすると、彼女の姿が消え、しばらくすると一抱えもある大きな箱をかかえて戻ってきた。そこから現れた、ため息が出るほど素晴らしい日本の色彩と意匠にしばし呆然。なんだか勝手に誇らしい気分に浸りつつ部屋を後にした。

パリからコペンハーゲンに駆けつけた二人に「工芸美術館へ行くとデンマーク・デザインの素晴らしさが実感できるよ」と言いつつ案内したものの、過去に何度か足を運んでいるわけで、今回僕は入館せずにウェグナーのModel701がズラリと並んだカフェテリアでひとり休憩を決めこむことにした。ところが昼時でもあり満員だった。しかたなくその奥にある図書室をガラス越しに覗いてみると、すこぶるイイ感じ。チト入りづらい雰囲気を感じつつドアを開けて足を踏み入れてみた。ひととおり本棚を眺めると日本のコーナーも結構充実していて、大好きな『かたち』のオリジナル版もちゃんと置いてある。すると女性スタッフが近寄ってきて「日本の方ですか?」と声を掛けられた。今回方々で震災への見舞いの言葉を掛けられたので、てっきりそうだと思ったのだが、そうではなかった。「日本の古い版画があり、そこに描かれてる花がサクラかどうか判断していただきたいのです」とのこと。多分彼女は一番不適格な「花オンチ」へ声を掛けてしまったようだ。しかしサクラとウメの違いくらいは何とかなるだろうと思い承諾した。それは淡い色調が美しい、細密な一種の装飾パターンで、多分襖(ふすま)にでも使われたのだろうか? 描かれている花はほぼサクラに違いなかった。刷られた年代を尋ねると1900年前後とのこと。ずいぶん前に骨董市で買った竹久夢二の色紙にも通じるグラフィカルさだが、こちらはもっと手が込んでいる。ひとしきり見入っていると「他にもあるけど、見ませんか?」との声。断る理由はなくお願いすると、彼女の姿が消え、しばらくすると一抱えもある大きな箱をかかえて戻ってきた。そこから現れた、ため息が出るほど素晴らしい日本の色彩と意匠にしばし呆然。なんだか勝手に誇らしい気分に浸りつつ部屋を後にした。

Thursday, April 21, 2011

Nyonya Malaysia Express

Sunday, April 17, 2011

カウンターを繰り出すのが上手い。

司馬遼太郎の『街道をゆく・オランダ紀行』だったと思うけど、レンブラントの絵について興味深い記述があった。有名な「夜警」にしてもそうだけれど、なぜ集団画なのか?、という疑問に対する答えだった。それは当時オランダで勃興した商人たちの肖像画だったのだけれど、ひとりづつでは費用がかさむため、集団という構図でもっていわば「団体割引」にしたという。だから、各人にはちゃんと出自があり、見る人が見れば「どこの誰それさん」と分かるのだそうである。さすが元祖"Go Dutch(割り勘)"のお国柄らしい精神だと感心した。そんな質素な生活振りは、たとえばフリーマーケットにもあらわれていて、様々な生活用具は見つかるのだが、場所的には近い割に北欧ブランドなどは皆無といっていいほど少ない。ちなみに、ワークシェアリングという発想もオランダが発祥とか。海をせき止め、低地を干拓した人々の創意工夫が脈々と受け継がれているのだろうか。

司馬遼太郎の『街道をゆく・オランダ紀行』だったと思うけど、レンブラントの絵について興味深い記述があった。有名な「夜警」にしてもそうだけれど、なぜ集団画なのか?、という疑問に対する答えだった。それは当時オランダで勃興した商人たちの肖像画だったのだけれど、ひとりづつでは費用がかさむため、集団という構図でもっていわば「団体割引」にしたという。だから、各人にはちゃんと出自があり、見る人が見れば「どこの誰それさん」と分かるのだそうである。さすが元祖"Go Dutch(割り勘)"のお国柄らしい精神だと感心した。そんな質素な生活振りは、たとえばフリーマーケットにもあらわれていて、様々な生活用具は見つかるのだが、場所的には近い割に北欧ブランドなどは皆無といっていいほど少ない。ちなみに、ワークシェアリングという発想もオランダが発祥とか。海をせき止め、低地を干拓した人々の創意工夫が脈々と受け継がれているのだろうか。オランダはデザインの分野でも独特だ。90年代にドローグが登場し世界をアッと言わせ、マルセル・ワンダース、ヘラ・ヨンゲリウスを輩出したし、その後のマーティン・バースなど、ウィットと批評性に満ちた立ち位置がとても刺激的だ。僕には、その根っこにトーマス・リートフェルトの存在が感じられる。木片を積み木のようにくっつけて作った椅子や家具には、手練れの職人技の痕跡はない。有名な「ジグザグ・チェア」なんて、どうみても座り心地が良さそうには見えない。しかし、いったい「究極の座り心地を約束する椅子」とは何だろう、と思ってしまう。座った瞬間はどんなにラクチンでも、そのままの姿勢を保ちつつづけることは考えにくい。ヒトは動く存在なのだから。「椅子とはすべからく仕事椅子である」と言ったのは、それこそリートフェルト本人だったような記憶がある。そして追い打ちを掛けるように「もし休息がお望みならベッドがある」とも言っていたような...。そういえば、オランダでは安楽死も認められているのだ。

ポップスで思い出すのはフェイ・ロブスキーという女性シンガーソング&ライター。フォーキー&ジャジーなスウィンギン・スタイルがキュートで、90年代モンド・ミュージックなひと。80年代にはグルッポ・スポルティーヴォというアーティーでパンキッシュなバンドもいたっけ。オランダって、カウンターを繰り出すのが上手い。結論として、久々のアムステルダムはすこぶる楽しかった。出来ることなら、来週にでもまた行きたいほどだ。

Thursday, April 14, 2011

タンゴの調べ。

LLOYD HOTEL

買付の旅は一回ほぼ3個所くらいを巡ることが多い。つまり最低でも3個所のホテルを予約しなければならない。数年前まではガイドブックに頼り、電話かファックスで空き部屋を確認して申し込むスタイルだったけど、最近はネットでチェックして簡単に予約できるようになった。といっても、ロケーションや設備、そして値段など、あれこれ悩むものである。今回、アムステルダムの3泊に"LLOYD HOTEL"を選んでみた。自慢じゃないが、初の「デザイン・ホテル」である。もっとも、一部屋平均一万円以内という不文律をギリギリ守ったツイン一泊80ユーロなり。トイレ、シャワー共同の一番安いランク。案の定、部屋は狭かったがオリーブ色で高窓があり、まるで下級将校の部屋のようだ。それもそのはず、1920 年建造当時は東欧からカナダや南米へ向かう移民の待機所として使用されたという。どうりで建物は質実剛健、まるで学校か病院のよう。1960年代からは校正施設になり、その後はアーティストの住居兼アトリエとして利用されてきたらしい。世界ではじめて市民社会を実現したと言われるオランダはなによりも個人の自由を大切にする。この施設は、様々な理由で国を捨てなければならなかった他国の人々に対する配慮だったように思えた。その後の更正施設というのも、マリファナなどではなくもっとヘヴィーなヘロインなどの麻薬中毒の人達の為だったのでは?そんな色んな想像をしながらホテル内を歩くと、デザインに関する様々な情報が用意されていたり、アーティストのインスタレーションもあり、と退屈しない。スタッフはデザインにも明るく、リートフェルトやフリーマーケットのことにも即対応してくれた。つまり、ここは新奇さを狙った「デザインホテル」とは違っていたわけで、ひと安心。ただ、朝ご飯(とても美味しかったのだ)が、チェックアウト時に一回一人17ユーロと聞き、顔色が変わった。

買付の旅は一回ほぼ3個所くらいを巡ることが多い。つまり最低でも3個所のホテルを予約しなければならない。数年前まではガイドブックに頼り、電話かファックスで空き部屋を確認して申し込むスタイルだったけど、最近はネットでチェックして簡単に予約できるようになった。といっても、ロケーションや設備、そして値段など、あれこれ悩むものである。今回、アムステルダムの3泊に"LLOYD HOTEL"を選んでみた。自慢じゃないが、初の「デザイン・ホテル」である。もっとも、一部屋平均一万円以内という不文律をギリギリ守ったツイン一泊80ユーロなり。トイレ、シャワー共同の一番安いランク。案の定、部屋は狭かったがオリーブ色で高窓があり、まるで下級将校の部屋のようだ。それもそのはず、1920 年建造当時は東欧からカナダや南米へ向かう移民の待機所として使用されたという。どうりで建物は質実剛健、まるで学校か病院のよう。1960年代からは校正施設になり、その後はアーティストの住居兼アトリエとして利用されてきたらしい。世界ではじめて市民社会を実現したと言われるオランダはなによりも個人の自由を大切にする。この施設は、様々な理由で国を捨てなければならなかった他国の人々に対する配慮だったように思えた。その後の更正施設というのも、マリファナなどではなくもっとヘヴィーなヘロインなどの麻薬中毒の人達の為だったのでは?そんな色んな想像をしながらホテル内を歩くと、デザインに関する様々な情報が用意されていたり、アーティストのインスタレーションもあり、と退屈しない。スタッフはデザインにも明るく、リートフェルトやフリーマーケットのことにも即対応してくれた。つまり、ここは新奇さを狙った「デザインホテル」とは違っていたわけで、ひと安心。ただ、朝ご飯(とても美味しかったのだ)が、チェックアウト時に一回一人17ユーロと聞き、顔色が変わった。

Monday, April 11, 2011

ボーンホルム島

ヨーロッパ大陸とスカンジナビア半島にぐるりと囲まれたバルト海は、いわば北欧の地中海ってところか。でも、スウェーデン南端の港からフェリーに乗って2時間くらいで着いてみると、冬ざれた島は人気もなく霧に包まれていた。シーズンになれば、きっとたくさんの観光客でにぎわうはずのレストランやアンティック・ショップもクローズしてるのが多い。お目当の窯元も、照明は点いてはいたもののドアが閉まっている。どうやら、開店まで1時間以上あるようだ。あきらめかけた頃、中からドアが開き、事情を説明して入れてもらうことが出来た。以前フリーマーケットで見つけた陶器のいかにもダニッシュな質感と表情が気に入り、後になってそれがボーンホルム島に古くからある窯であることを知った。そうなると、ぜひ訪れてみたくなるのが人情ってもの。店内に入ると一瞬「ここは隆太窯なのか」、と錯覚しそうなほどキリッとした空気。モノクロームな中にやわらかいグリーンや藍色の差し色の器たちが静かに並んでいた。展示室を見せてもらうと、ギリシャ、ローマなど地中海(やはり)の影響が顕著な初期の作品から、中国や朝鮮、日本への接近を経ることで今のスタイルへ帰納した様子がかいま見える。やはり、陶器を巡る冒険は世界を巡るのだろう。そうそう、でたらめに読んでいた"HJORTH"という屋号、スタッフに何度も発音してもらい、どうやら「ヨート」と聞こえた。

ヨーロッパ大陸とスカンジナビア半島にぐるりと囲まれたバルト海は、いわば北欧の地中海ってところか。でも、スウェーデン南端の港からフェリーに乗って2時間くらいで着いてみると、冬ざれた島は人気もなく霧に包まれていた。シーズンになれば、きっとたくさんの観光客でにぎわうはずのレストランやアンティック・ショップもクローズしてるのが多い。お目当の窯元も、照明は点いてはいたもののドアが閉まっている。どうやら、開店まで1時間以上あるようだ。あきらめかけた頃、中からドアが開き、事情を説明して入れてもらうことが出来た。以前フリーマーケットで見つけた陶器のいかにもダニッシュな質感と表情が気に入り、後になってそれがボーンホルム島に古くからある窯であることを知った。そうなると、ぜひ訪れてみたくなるのが人情ってもの。店内に入ると一瞬「ここは隆太窯なのか」、と錯覚しそうなほどキリッとした空気。モノクロームな中にやわらかいグリーンや藍色の差し色の器たちが静かに並んでいた。展示室を見せてもらうと、ギリシャ、ローマなど地中海(やはり)の影響が顕著な初期の作品から、中国や朝鮮、日本への接近を経ることで今のスタイルへ帰納した様子がかいま見える。やはり、陶器を巡る冒険は世界を巡るのだろう。そうそう、でたらめに読んでいた"HJORTH"という屋号、スタッフに何度も発音してもらい、どうやら「ヨート」と聞こえた。

Sunday, April 10, 2011

物好きのほど。

再発ブーム

久しぶりのコペンハーゲンは、あいにく冷たい雨だった。でも大丈夫、いつもお世話になっているお宅に到着すると、家具デザイナーであるTさんと奥様が笑顔で出迎えてくれる。長旅の疲れがスーと消える瞬間だ。荷ほどきをする間もなくウエルカム・ワインで乾杯。近況を語り合うのももどかしく「最近の再発ブーム」についてTさんが話の口火を切る。まだボンヤリしている頭にハッパを掛けながら聞いてみると、思い当たることも多い。様々な名作といわれる椅子や照明、デザイン・アイコンな作品の再発がこの数年堰を切ったように続いている。もちろん、きちんとしたものもあるが、残念なことに形だけを、それも乱暴になぞっただけのようなものも少なくない。一般的に著作権は50年とされているが、量産可能な家具などが著作物と認められるケースは非常に少なく、たとえ意匠権を取得していてもなかなか機能しないのが現状らしい。でも、Tさんが言いたいことはどうやらそんなことではないようだ。それは、北欧家具を生み出したデンマークが、旧作の復刻に熱心なあまり、本家としての求心力を失うのではないかという危機感のように聞こえる。たしかに、新製品の開発には多大なコストとリスクがともなう。ついつい過去のヒット作を、今的なカラーやサイズに見直してリメイクするほうが手っ取り早いにちがいない。でもそれは、デザイナーと職人が協力してつちかってきたデンマーク・クラフトの力を削ぐことになりはしないか、という危惧なのだろう。目指すべきことは、安易な反復ではなく、本来持っていた価値への気づきであり、回復への思いを込めた工夫ということなのか。40年前、ひとりでこの地へやって来て以来、デザイナーであり、なにより職人という矜持を持ちながら仕事をする人らしい話だ。そういえば、Tさんがデザインした木馬には、あのカイ・ボイセンの名作へのオマージュを越えた、彼の真骨頂が感じられるのである。

久しぶりのコペンハーゲンは、あいにく冷たい雨だった。でも大丈夫、いつもお世話になっているお宅に到着すると、家具デザイナーであるTさんと奥様が笑顔で出迎えてくれる。長旅の疲れがスーと消える瞬間だ。荷ほどきをする間もなくウエルカム・ワインで乾杯。近況を語り合うのももどかしく「最近の再発ブーム」についてTさんが話の口火を切る。まだボンヤリしている頭にハッパを掛けながら聞いてみると、思い当たることも多い。様々な名作といわれる椅子や照明、デザイン・アイコンな作品の再発がこの数年堰を切ったように続いている。もちろん、きちんとしたものもあるが、残念なことに形だけを、それも乱暴になぞっただけのようなものも少なくない。一般的に著作権は50年とされているが、量産可能な家具などが著作物と認められるケースは非常に少なく、たとえ意匠権を取得していてもなかなか機能しないのが現状らしい。でも、Tさんが言いたいことはどうやらそんなことではないようだ。それは、北欧家具を生み出したデンマークが、旧作の復刻に熱心なあまり、本家としての求心力を失うのではないかという危機感のように聞こえる。たしかに、新製品の開発には多大なコストとリスクがともなう。ついつい過去のヒット作を、今的なカラーやサイズに見直してリメイクするほうが手っ取り早いにちがいない。でもそれは、デザイナーと職人が協力してつちかってきたデンマーク・クラフトの力を削ぐことになりはしないか、という危惧なのだろう。目指すべきことは、安易な反復ではなく、本来持っていた価値への気づきであり、回復への思いを込めた工夫ということなのか。40年前、ひとりでこの地へやって来て以来、デザイナーであり、なにより職人という矜持を持ちながら仕事をする人らしい話だ。そういえば、Tさんがデザインした木馬には、あのカイ・ボイセンの名作へのオマージュを越えた、彼の真骨頂が感じられるのである。

Friday, February 18, 2011

ローズ・キャバット。

ツーソンにあるローズ・キャバットのスタジオは、アリゾナ大学に近い静かな住宅街のなかにポツンとたたずんでいる。おかげで、遠くから訪ねてきた気負いみたいなものがスッカリ消えてしまった。そのうえ、事前の連絡通り、彼女は自宅からこのスタジオまで出向いてくれていて、僕らを笑顔で出迎えてくれたのだ。

ツーソンにあるローズ・キャバットのスタジオは、アリゾナ大学に近い静かな住宅街のなかにポツンとたたずんでいる。おかげで、遠くから訪ねてきた気負いみたいなものがスッカリ消えてしまった。そのうえ、事前の連絡通り、彼女は自宅からこのスタジオまで出向いてくれていて、僕らを笑顔で出迎えてくれたのだ。96才である。さすがに足腰が少し不自由な為に車いすを使ってはいるものの、「手先の衰えはなく、作品も作ってるのよ」と娘さんが笑う。確かに、長いあいだ手を使ってきた人らしく頭はシャープ。それから小一時間あまりの間、様々なトピックをジョーク混じりにおしゃべりしてくれた。そのほとんどは画家で商業デザイナーだった亡き夫との思い出なのだが、ふたりは幼なじみで生涯にわたって良きコラボレーターであり、かけがえのないライバルだったようである。

ある日、たまたま陶土を手ひねりでポットに仕立て上げたのを見た夫が驚き、彼の薦めもあって職業訓練校に通い始め、そこで初めて蹴ロクロに触れたらしい。

「最初の頃は夫が絵付けをしていたの。でも、それじゃ私の作品じゃないと思って、自分なりにやることにしたの」

その後、様々なフォルムや釉薬の実験をかさね、いわば「トライアル&エラー」の結果として1960年代に誕生したのが、代表作である一連の”Feelies"と彼女が呼んでいる作品である。果物や野菜など、オーガニックな気配を感じさせる独特のフォルムと釉薬は、とてもエモーショナルで自由さに満ちている。そして、実際に手に触れることで、その独特のすべすべした「フィーリング」に驚くことになる。

ぼくは、思わず聞かずにはいられなかった。

「キャバットさんは北欧の陶器に興味はおありですか?」

「カトラリーとかデザインは好きだけれど、陶器はどうしても冷たい感じがしてしまうの」との答えだった。なるほど。

正直にいうと、ぼくはそれほどキャバットに熱心ではなかったかもしれない。しかし、信頼しているdieciの田丸さんから話を聞くにつれ、とにかく実物を見てみたくなり、やって来たのである。そしてキャバットの世界をとても楽しんでしまった。ツーソンの、まるで西部劇の舞台のような青い空の下で作陶をする彼女は、その名の通り、砂漠に咲いた一輪のバラだった。

Thursday, February 17, 2011

”GRAVEL & GOLD”

結果として、もっとも望ましいのは写真のように前置きなしのシンプルな店名。前述したグラハム・ナッシュの娘さんが友人3人で運営している店なのだけれど、直訳すれば「砂利と黄金」ってところだろうか。多分、「ジャンクかお宝か、自分の目で確かめてください」ということなのだろう。ゴールドラッシュでにぎわったサンフランシスコらしいネーミングでもある。売っているモノは様々な生活雑貨や本、古着や新品の衣料で、その中にはセント・ジェイムスやカンケン・バッグなどヨーロッパものも。すごく斬新ってわけではないけれど、とても好ましい雰囲気が流れている。忘れられないのは、スタッフの自然な笑顔と何気ない声かけ。気になったバッファロー・プレインのジャケットを試着した際、ローカルなフリーマーケットの情報を教えていただきました。ウチも見習わなければ。

結果として、もっとも望ましいのは写真のように前置きなしのシンプルな店名。前述したグラハム・ナッシュの娘さんが友人3人で運営している店なのだけれど、直訳すれば「砂利と黄金」ってところだろうか。多分、「ジャンクかお宝か、自分の目で確かめてください」ということなのだろう。ゴールドラッシュでにぎわったサンフランシスコらしいネーミングでもある。売っているモノは様々な生活雑貨や本、古着や新品の衣料で、その中にはセント・ジェイムスやカンケン・バッグなどヨーロッパものも。すごく斬新ってわけではないけれど、とても好ましい雰囲気が流れている。忘れられないのは、スタッフの自然な笑顔と何気ない声かけ。気になったバッファロー・プレインのジャケットを試着した際、ローカルなフリーマーケットの情報を教えていただきました。ウチも見習わなければ。

キュリオシティ・ショップ

もひとつ、ショップのカテゴライズで気になったのが”Curiosity Shop"というもの。だいたい僕らの商売を何と自称するかについては、案外頭を悩ませるわけです。「アンティック・ショップ」というほど古いものを扱っているわけではないし、「セレクト・ショップ」じゃ物足りないしね。サンフランシスコのミッション地区を歩いていてこの言葉に出会ったときは、「これイタダキ」と思った次第。そういえば、北欧にもこの言葉を冠している店が案外多い。「あなたの好奇心をくすぐる店」ってな感じなんだろうか。古いものやモダンなものを取り混ぜ、そこに店主の独断を混入する手口です。でも、好奇心も千差万別、店に入った途端「こりゃダメだ」ってのもあります。この店は、古い(といっても50年代くらいか)バスケのボールを何気に転がしてて確かにくすぐられたんですが...。

もひとつ、ショップのカテゴライズで気になったのが”Curiosity Shop"というもの。だいたい僕らの商売を何と自称するかについては、案外頭を悩ませるわけです。「アンティック・ショップ」というほど古いものを扱っているわけではないし、「セレクト・ショップ」じゃ物足りないしね。サンフランシスコのミッション地区を歩いていてこの言葉に出会ったときは、「これイタダキ」と思った次第。そういえば、北欧にもこの言葉を冠している店が案外多い。「あなたの好奇心をくすぐる店」ってな感じなんだろうか。古いものやモダンなものを取り混ぜ、そこに店主の独断を混入する手口です。でも、好奇心も千差万別、店に入った途端「こりゃダメだ」ってのもあります。この店は、古い(といっても50年代くらいか)バスケのボールを何気に転がしてて確かにくすぐられたんですが...。

ゼネラルストア。

去年マウイ島のへんぴな場所にある「ハセガワ・ジェネラルストア」に行った頃から気なっていたのだけれど、今回アメリカ西海岸でも「ジェネラルストア」に出会った。まずLAにある大好きな店「トータス」が日常使いな日本製品を展開する新しい店の名前が「トータス・ジェネラルストア」だったし、サンフランシスコの、これもへんぴな場所にある今注目の雑貨屋はズバリ「ジェネラルストア」だった。日本語ではたぶん「よろず屋」ってところか。暮らしに寄り添う、色んなモノが手に入る便利な店で、今的には「コンビニ」みたいなものだろうか。ただし、どこにでもあって、同じような商品構成でマニュアル化されたコンビニと真逆であることはいうまでもない。個人的な主観に基づいた、刺激的な品揃えが勝負どころなのである。したがって、「ジェネラル(一般的)」とはいっても、かならずしも万人受けを狙ったものではない。これも一種の「カウンター・カルチャー」的発想なのだろうか、アメリカ人はネーミングがウマイな。そういえば、日本にも「ジェネラル」という家電メーカーがあったよね。うちの母は「ゼネラル」って呼んでたけれど。

去年マウイ島のへんぴな場所にある「ハセガワ・ジェネラルストア」に行った頃から気なっていたのだけれど、今回アメリカ西海岸でも「ジェネラルストア」に出会った。まずLAにある大好きな店「トータス」が日常使いな日本製品を展開する新しい店の名前が「トータス・ジェネラルストア」だったし、サンフランシスコの、これもへんぴな場所にある今注目の雑貨屋はズバリ「ジェネラルストア」だった。日本語ではたぶん「よろず屋」ってところか。暮らしに寄り添う、色んなモノが手に入る便利な店で、今的には「コンビニ」みたいなものだろうか。ただし、どこにでもあって、同じような商品構成でマニュアル化されたコンビニと真逆であることはいうまでもない。個人的な主観に基づいた、刺激的な品揃えが勝負どころなのである。したがって、「ジェネラル(一般的)」とはいっても、かならずしも万人受けを狙ったものではない。これも一種の「カウンター・カルチャー」的発想なのだろうか、アメリカ人はネーミングがウマイな。そういえば、日本にも「ジェネラル」という家電メーカーがあったよね。うちの母は「ゼネラル」って呼んでたけれど。

Wednesday, February 16, 2011

ローカル・ビールが旨い。

西海岸へ行くのでお薦めのワインを教えて欲しい、と轟きさんに尋ねたところ、「ビールが面白いですよ」とのことだった。アメリカのビールと言えばバドワイザーしか思い浮かばないので意外だった。どうやら小規模の作り手によるローカル・ビールのことらしい。ビールはあまり飲まない口でもあり、あまり気のない返事をしたように思う。ところが、サンフランシスコのアウターランドというカフェで飲んでみて、その美味しさにビックリ。同行した鄕古さんのビール好きのおかげ。彼がオーダーしたのは褐色で11度くらいだったか、ひとくち飲ませてもらったらすこぶる個性的で旨い。これならガブガブ飲まなくとも酔える。早速ぼくと野見山君がおのおの頼んで効きビールとなった次第。コップもジャムのジャーかなんかを使ってるところが気分いい。場所はジェネラル・ストアのすぐそば。もちろんランチも美味しかったです。

西海岸へ行くのでお薦めのワインを教えて欲しい、と轟きさんに尋ねたところ、「ビールが面白いですよ」とのことだった。アメリカのビールと言えばバドワイザーしか思い浮かばないので意外だった。どうやら小規模の作り手によるローカル・ビールのことらしい。ビールはあまり飲まない口でもあり、あまり気のない返事をしたように思う。ところが、サンフランシスコのアウターランドというカフェで飲んでみて、その美味しさにビックリ。同行した鄕古さんのビール好きのおかげ。彼がオーダーしたのは褐色で11度くらいだったか、ひとくち飲ませてもらったらすこぶる個性的で旨い。これならガブガブ飲まなくとも酔える。早速ぼくと野見山君がおのおの頼んで効きビールとなった次第。コップもジャムのジャーかなんかを使ってるところが気分いい。場所はジェネラル・ストアのすぐそば。もちろんランチも美味しかったです。

Monday, February 14, 2011

アリゾナの歓迎ぶり。

ロスアンジェルスからアリゾナのツーソンへは車で約8時間くらいか。当初はインターステイツ10でパームスプリングス経由を考えていたのだけれど、インターチェンジを間違えて8に乗ってしまい、結局南経由で向かうことになった。といってもロングドライブであることに変わりはない。どうせ今日は移動日と決めていたわけだし、真っ青の空の下、広大な大地をひた走るのもアメリカならではの醍醐味だろう。サンディエゴあたりから東へ折れると次第に風景が変化し始める。少しづつ坂を登っているのだろうか、荒涼とした風景の中にむき出しの岩が迫ってくる。"Sidewinder Road"なんて標識が目にはいった。まさか「ガラガラヘビの獣道」などあるわけはないが、もしこんなところをひとりで歩けといわれてもお断りすることは間違いない。「ふたりの男がこんな荒野をひたすら歩いて、道に迷って一人が死んじゃう映画、なんだっけ?」と奥さんに尋ねると、「『ジェリー』じゃない?たしかガス・ヴァン・サントだったと思う」との返事。ああ、そうだった。まったく、人間の方向感覚ほどあてにならないものはない。車内にはおとといayaさんからいただいたグラハム・ナッシュのトリビュートCDが流れている。アルバムタイトルの"Be Yourself"がかかると、突然、高円寺の6畳一間の部屋でヘッドフォンを耳に押し当てながら聴いていた頃がフラッシュバックした。この曲が入っていた"Songs For Beginners"というLPは親友からの借り物だったけど、とても気に入ってしまって返すのをズルズルと先延ばししたっけ。なにしろ、"Chicago"や”Military Madness ”なんていう強いメッセージを持つ曲も、彼の手に掛かると、つい口ずさみたくなってしまうから不思議だ。ぼくは、CSN&Yというユニットではニール・ヤングとグラハム・ナッシュにシンパシーを感じていた。そうそう、ayaさんに初めて紹介され、次号YODELのインタビューをしていた時のことだった。彼女が小屋を借りているというトパンガ・キャニオンには昔ニール・ヤングが住んでいたことが話しのきっかけになった。それからグラハム・ナッシュの娘が父のトリビュート・アルバムを作ったこと、そしてその2,3日前に訪れたサンフランシスコのミッション地区にある"Gravel And Gold"というとてもイイ感じの店は、実は彼女が経営していることを聞いたのだった。グラハム・ナッシュのことは、ずっと忘れていたのだけれど、そのアルバムを聴いてみたいという顔をしたのだろう、彼女は翌日会ったときに焼き付けのCDをプレゼントしてくれた。そんなことをボンヤリ思っていると、後ろからサイレンの音、ハイウェイ・パトロールではないか! それから20分ほど、赤ら顔に口ひげを蓄えた警官は僕らにタップリ説教をしたあと、ニコリともせずにスピード違反のキップを切ってくれた。75マイル制限を13マイルオーヴァーで、たしか168ドルの罰金。さすがにアリゾナ、歓迎ぶりが手厳しい。

ロスアンジェルスからアリゾナのツーソンへは車で約8時間くらいか。当初はインターステイツ10でパームスプリングス経由を考えていたのだけれど、インターチェンジを間違えて8に乗ってしまい、結局南経由で向かうことになった。といってもロングドライブであることに変わりはない。どうせ今日は移動日と決めていたわけだし、真っ青の空の下、広大な大地をひた走るのもアメリカならではの醍醐味だろう。サンディエゴあたりから東へ折れると次第に風景が変化し始める。少しづつ坂を登っているのだろうか、荒涼とした風景の中にむき出しの岩が迫ってくる。"Sidewinder Road"なんて標識が目にはいった。まさか「ガラガラヘビの獣道」などあるわけはないが、もしこんなところをひとりで歩けといわれてもお断りすることは間違いない。「ふたりの男がこんな荒野をひたすら歩いて、道に迷って一人が死んじゃう映画、なんだっけ?」と奥さんに尋ねると、「『ジェリー』じゃない?たしかガス・ヴァン・サントだったと思う」との返事。ああ、そうだった。まったく、人間の方向感覚ほどあてにならないものはない。車内にはおとといayaさんからいただいたグラハム・ナッシュのトリビュートCDが流れている。アルバムタイトルの"Be Yourself"がかかると、突然、高円寺の6畳一間の部屋でヘッドフォンを耳に押し当てながら聴いていた頃がフラッシュバックした。この曲が入っていた"Songs For Beginners"というLPは親友からの借り物だったけど、とても気に入ってしまって返すのをズルズルと先延ばししたっけ。なにしろ、"Chicago"や”Military Madness ”なんていう強いメッセージを持つ曲も、彼の手に掛かると、つい口ずさみたくなってしまうから不思議だ。ぼくは、CSN&Yというユニットではニール・ヤングとグラハム・ナッシュにシンパシーを感じていた。そうそう、ayaさんに初めて紹介され、次号YODELのインタビューをしていた時のことだった。彼女が小屋を借りているというトパンガ・キャニオンには昔ニール・ヤングが住んでいたことが話しのきっかけになった。それからグラハム・ナッシュの娘が父のトリビュート・アルバムを作ったこと、そしてその2,3日前に訪れたサンフランシスコのミッション地区にある"Gravel And Gold"というとてもイイ感じの店は、実は彼女が経営していることを聞いたのだった。グラハム・ナッシュのことは、ずっと忘れていたのだけれど、そのアルバムを聴いてみたいという顔をしたのだろう、彼女は翌日会ったときに焼き付けのCDをプレゼントしてくれた。そんなことをボンヤリ思っていると、後ろからサイレンの音、ハイウェイ・パトロールではないか! それから20分ほど、赤ら顔に口ひげを蓄えた警官は僕らにタップリ説教をしたあと、ニコリともせずにスピード違反のキップを切ってくれた。75マイル制限を13マイルオーヴァーで、たしか168ドルの罰金。さすがにアリゾナ、歓迎ぶりが手厳しい。

Monday, January 31, 2011

距離感

初めてアメリカへ行ったのは、高校生のころ。自宅から私鉄に乗り3つ目の駅で下車し、そこから徒歩でたったの15分だった。そこは通称「春日原ベースキャンプ」と呼ばれた米軍の敷地で、僕らの間では、住所登録は実のところカリフォルニアだと信じられていた。僕らというのは、当時一緒にバンドを組んでいた4人の仲間で、『ルート66』というあまりハッピーじゃないアメリカTVドラマに夢中で、学校では明らかに浮いた存在だった。そのうちの一人がどこから聞きつけてきたのか独立記念日には基地が一般に開放されるというニュースを耳打ちした。その日はバザーが開かれたり、バンドの演奏が聞けたりするという。もちろん異議なしというわけで、お気に入りの女の子がいるヤツはその娘に声を掛けつつ、ワクワクしながらその日を待っていた。

初めてアメリカへ行ったのは、高校生のころ。自宅から私鉄に乗り3つ目の駅で下車し、そこから徒歩でたったの15分だった。そこは通称「春日原ベースキャンプ」と呼ばれた米軍の敷地で、僕らの間では、住所登録は実のところカリフォルニアだと信じられていた。僕らというのは、当時一緒にバンドを組んでいた4人の仲間で、『ルート66』というあまりハッピーじゃないアメリカTVドラマに夢中で、学校では明らかに浮いた存在だった。そのうちの一人がどこから聞きつけてきたのか独立記念日には基地が一般に開放されるというニュースを耳打ちした。その日はバザーが開かれたり、バンドの演奏が聞けたりするという。もちろん異議なしというわけで、お気に入りの女の子がいるヤツはその娘に声を掛けつつ、ワクワクしながらその日を待っていた。その少し前、九電記念体育館で行われたビーチ・ボーイズのコンサートの帰り道でのことだ。初めての外タレ経験にすっかり興奮気味だった僕は、帰りの電車の中で彼らのヒット曲を小さく口ずさんでいた。すると、隣に立っていた若い外人さんが「ランランギルラン、アギルラン〜」とハモってくれるではないか! 多分、同じコンサート帰りなのだろうが、なにしろ突然の御唱和である。僕は完全にアセってしまい、ニッコリ笑って向こうを向いてしまった。彼は私服だったけど髪型はいわゆるGIカットだし、当時の福岡では米軍関係以外の外人を見かけることはなく、しかも電車は春日原方面へ向かっていたわけで、彼がキャンプからやってきたことを勝手に確信したのだった。つまり、そのランラン君に会えるかも、という淡い希望もあったのだろうか。

基地のゲートを抜け、敷地内にはいると、そこはアッケラカンとアメリカだった。広い芝生の間に点在するハウスを見て、その中に『うちのママは世界一』 や『パパ大好き』みたいな暮らしを想像した。庭にはバスケット・ボールのシュート板があったり、バーベキューセットが転がっていたりと、たしかに資本主義の豊かな暮らしを連想させてくれた。僕らは、まるで初めてのディズニーランドのようにキョロキョロしながら、いつしか重厚な造りの将校倶楽部に迷い込んでいた。そこで、生まれて初めて飲んだジンジャエールに、甘ったるいコカコーラとは違うヒリヒリとした辛い味を知ったのだった。

ここには、戦争中には飛行機を作る軍需工場があって、僕の母も動員されて働いていたと聞いた覚えがある。そして、戦後はアメリカ軍の基地となり、 僕が生まれた翌年の1950年には朝鮮戦争が勃発し、近くの板付飛行場は後方支援として重要な役割を果たしていたらしい。そして、僕らが闖入した1960年代半ばといえば、アメリカがベトナムに本格的に介入していた頃だったはずだ。それから30年以上が経過した夏、いまでは広大な総合運動公園になったその場所を横切ってハローワークへ行った。勤めていた仕事を辞め、失業保険を受け取るためだった。

あさってからアメリカ西海岸へ行くことになっている。現実のアメリカへは飛行時間10時間あまり。遠いような、そうでもないような、不思議な距離感である。

Wednesday, January 26, 2011

過ぎたるはナントカ。

デニムのシャンブレー・シャツを買った。orSlowというメーカーのもので、とても良くできている。生地感、縫製などアメリカのワークシャツの基本を押さえた作りで、デッドストックかと見間違うほど。去年の夏、アメリカ海軍モデルのタンガリー・ファティーグ・パンツを買って気に入ったからなのだが、考えてみると、出会いは少しさかのぼる。たしか3年ほど前か、STOCKISTSにENOUGHとして参加した際に彼らのブースを覗いた。そのときは、なんで古着を出してるんだろう、と不思議に思って尋ねると、オリジナルだとのことで「へぇー」と、ミョーに感心というかあきれた覚えがある。レプリカにはあまり興味が持てないほうなので、熱意みたいなものは伝わったけれど、あえて試着までは試みなかったのだ。ところが、着てみて分かったのだけれど、リ・サイズがとても上手なのである。古着というものは、いくら気に入っても大体サイズが大きすぎて断念することが多い。貧弱な我が肉体でもなんとかなって、その上、充分こだわりもあるわけで、なんだか嬉しくなるわけだ。このシャツもこれから春、夏を迎えて大活躍しそうで楽しみである。ただひとつ、こだわりが過ぎていると思われる部分がある。両脇の裾部分にマチが取ってあるのは良しとして、なにやら糸が3本づつ垂れ下がっているのだ。ラフさや経年を演出したものかと思われるのだが、さてこのまま着ようか、切ってしまおうか、おおいに迷っている。せっかくだから、当分はまんまのような気もするが。

デニムのシャンブレー・シャツを買った。orSlowというメーカーのもので、とても良くできている。生地感、縫製などアメリカのワークシャツの基本を押さえた作りで、デッドストックかと見間違うほど。去年の夏、アメリカ海軍モデルのタンガリー・ファティーグ・パンツを買って気に入ったからなのだが、考えてみると、出会いは少しさかのぼる。たしか3年ほど前か、STOCKISTSにENOUGHとして参加した際に彼らのブースを覗いた。そのときは、なんで古着を出してるんだろう、と不思議に思って尋ねると、オリジナルだとのことで「へぇー」と、ミョーに感心というかあきれた覚えがある。レプリカにはあまり興味が持てないほうなので、熱意みたいなものは伝わったけれど、あえて試着までは試みなかったのだ。ところが、着てみて分かったのだけれど、リ・サイズがとても上手なのである。古着というものは、いくら気に入っても大体サイズが大きすぎて断念することが多い。貧弱な我が肉体でもなんとかなって、その上、充分こだわりもあるわけで、なんだか嬉しくなるわけだ。このシャツもこれから春、夏を迎えて大活躍しそうで楽しみである。ただひとつ、こだわりが過ぎていると思われる部分がある。両脇の裾部分にマチが取ってあるのは良しとして、なにやら糸が3本づつ垂れ下がっているのだ。ラフさや経年を演出したものかと思われるのだが、さてこのまま着ようか、切ってしまおうか、おおいに迷っている。せっかくだから、当分はまんまのような気もするが。

Saturday, January 22, 2011

物故

いま読んでいる『装飾とデザイン(山崎正和)』という本によると、「もの」には、実のところ形がないらしい。たとえば、僕らが思い浮かべる「鉄というもの」は、鉄鋼だったりするのだけれど、それはものではなく、材料ということになる。設計に基付いてデザインされ、使用を目的とした意図がそなわっているというわけだ。つまり「それ以前の形のない鉄は知的な抽象の産物であり、形あるさまざまな鉄に共通する性質としてしか認識できない(引用)」ということらしい。一方、『星のあひびき(丸谷才一)』によると、「もののあはれ」と言うときの「もの」とは「さだめ、きまり」だとしている。『万葉集』の「紅(くれない)は移ろうものそ」は「紅は褪せるきまり」なのである(引用)、ということなのか。

いま読んでいる『装飾とデザイン(山崎正和)』という本によると、「もの」には、実のところ形がないらしい。たとえば、僕らが思い浮かべる「鉄というもの」は、鉄鋼だったりするのだけれど、それはものではなく、材料ということになる。設計に基付いてデザインされ、使用を目的とした意図がそなわっているというわけだ。つまり「それ以前の形のない鉄は知的な抽象の産物であり、形あるさまざまな鉄に共通する性質としてしか認識できない(引用)」ということらしい。一方、『星のあひびき(丸谷才一)』によると、「もののあはれ」と言うときの「もの」とは「さだめ、きまり」だとしている。『万葉集』の「紅(くれない)は移ろうものそ」は「紅は褪せるきまり」なのである(引用)、ということなのか。さて、親しかった友人が先日突然他界した。中学時代に知り合い、音楽、映画、ファッション、異性など、青臭い時代に必須な事々をほとんど共有した。といっても、性格はほぼ正反対。せっかちで小心な僕とは違い、約束事が苦手でのんびり屋で辛辣なユーモアが得意だった彼は、不良達からも一目置かれる存在だった。タバコを吸い始めたのも、女性をモノにしたのも彼の方が早かった。出会いから大学の卒業まで、僕らはちょっとした”Odd Couple"だったと思っている(どちらがジャック・レモンとウォールター・マッソーだったかは言わずもがな)。

やがて僕がバンドを組んだ頃、彼は故郷に戻ってロック喫茶を始めた。ひょっとすると、東京でムーヴィンやブラックホークに通っていた時代の気分を福岡に持ち込んでみたかったのかもしれない。でも、商売に向いてるとはいえない性格もあって、生涯3軒やった店はどれも経営的には難しかった。もちろん、若い音楽好きな人達を、独特な磁力で惹き付けるという役割は果たしてくれたのだが。

人が死ぬ為に用意された言葉は意外に多い。死亡、死去、永眠、他界など比較的聞き慣れたものから、逝去、永逝、長逝などという詩的なものもあり、絶息、絶命、お陀仏なんてリアルなものもある。それだけ人の死は、その人の生に付随した「よしなし事」が多いということなのだろう。そこで、いったい彼にふさわしい通知は何だろう、と考えてみた。「物故」しかない、と思った。「さだめが過ぎる」というわけだ。

あたかも「事故」に近しいこの言葉面通り、彼は孤独に終えた。でも、こんなことを言ってはなんだが、とても彼らしい選択だったのではないか。些末な事情はさておいて、彼を知る人にとって、そのことはかならずしも義憤にかられるような不条理な出来事ではなかった、と思う。でも、やりきれなさは残ってしまう。彼の自前のニックネームはRoji。由来がトム・ウエイツの曲名だったか、はつみつぱいの『煙草路地』だったのか、もう尋ねるすべはない。

Sunday, January 9, 2011

ウズウズ。

正月が待ち遠しかったのは、いったいいつ頃までだったのだろう。ひょっとすると、お年玉をもらえなくなってから退屈し始めたのかも(つまりずいぶん昔)。紅白歌合戦は観ないし初詣も行かない、お雑煮は好きだけれど一二回食べると飽きてしまい、すぐにカレーが食べたくなってしまう。DVDを数本借りだめしても、油断するとあっという間に期限が来てしまい、観てないのに延滞金を払う羽目になる。唯一の救いは、友人の来訪か。形ばかりのお屠蘇とおせちで「ことしもよろしく」と挨拶を終えると、ひたすら酒を酌み交わし、酔っぱらったらアッという間に三が日が終わっている。なんとか大病もせず、今年もまた一年が過ぎてしまうことだけをボンヤリと希望はしているのだけれど、要は、とにかく早くどっかへ出かけたくてウズウズしているのだ。天神でも外国でもいいのだけれど。それっ!

正月が待ち遠しかったのは、いったいいつ頃までだったのだろう。ひょっとすると、お年玉をもらえなくなってから退屈し始めたのかも(つまりずいぶん昔)。紅白歌合戦は観ないし初詣も行かない、お雑煮は好きだけれど一二回食べると飽きてしまい、すぐにカレーが食べたくなってしまう。DVDを数本借りだめしても、油断するとあっという間に期限が来てしまい、観てないのに延滞金を払う羽目になる。唯一の救いは、友人の来訪か。形ばかりのお屠蘇とおせちで「ことしもよろしく」と挨拶を終えると、ひたすら酒を酌み交わし、酔っぱらったらアッという間に三が日が終わっている。なんとか大病もせず、今年もまた一年が過ぎてしまうことだけをボンヤリと希望はしているのだけれど、要は、とにかく早くどっかへ出かけたくてウズウズしているのだ。天神でも外国でもいいのだけれど。それっ!

Subscribe to:

Posts (Atom)