最近、たまに早起きして新聞を読むようになった。さほど得もないが、それ相応の年になったというわけで、仕方がないことだろう。我が家は親の代からずっと西日本新聞である。全国紙に変えようかと思ったこともあるが、朝日にしろ、毎日にしろ、日本の新聞というものは論調にさほど変わりがないし、読売の右路線は苦手なので、結局そのままである。それに、やはり地方のことは地方紙がくわしい。朝刊に「聞き書きシリーズ」という連載があって、これなどはやはり地方紙らしいページだ。といっても、地元の財界人などの苦労話などが多いのだが、今連載されているのは違っている。筑豊出身の画家、野見山暁治の「あとの祭り」というものである。田中小美昌の本で彼を知った僕は、絵のファンとは言えないだろう。でも、彼が書く文章は好きだ。といっても「四百字のデッサン」しか読んでいないのだけれど、その中に出てくる椎名其二という人がとても興味深いのだ。大正時代にアメリカを経てフランスに渡り、清貧のままパリで生涯を終えたアナーキストである。製本業をナリワイとしていたが、たまに好きな本の装丁を頼まれると、パリ中を歩きまわって気に入った色の革を探し回って、約束の日までにはなかなか出来上がるということがなかったらしい。小さな写真に映った椎名さんは、長身痩躯でダンディ、かなり異形の人である。8月5日付けの記事を、一部引用してみる。「椎名其二さんをひと言で説明するのは難しい。二度の世界大戦をパリで過ごし、ぼくが訪ねた当時は製本を生業としていた。筋金入りの無政府主義者かと思うと、お金はないのに美食家。見事な洞察力と身勝手さが共存する、不思議な老人だった。アパルトマンの半地下にある職場兼自宅は、国籍も職業も異なる人たちのサロンで、ぼくはそこで、森有正さんとか、いろんな人に出会った」とある。「パリに死す—評伝・椎名其二」という本もあるらしく、近いうちに手に入れなければいけない。来るべき老人時代へ向けた学習の始まりだ。

最近、たまに早起きして新聞を読むようになった。さほど得もないが、それ相応の年になったというわけで、仕方がないことだろう。我が家は親の代からずっと西日本新聞である。全国紙に変えようかと思ったこともあるが、朝日にしろ、毎日にしろ、日本の新聞というものは論調にさほど変わりがないし、読売の右路線は苦手なので、結局そのままである。それに、やはり地方のことは地方紙がくわしい。朝刊に「聞き書きシリーズ」という連載があって、これなどはやはり地方紙らしいページだ。といっても、地元の財界人などの苦労話などが多いのだが、今連載されているのは違っている。筑豊出身の画家、野見山暁治の「あとの祭り」というものである。田中小美昌の本で彼を知った僕は、絵のファンとは言えないだろう。でも、彼が書く文章は好きだ。といっても「四百字のデッサン」しか読んでいないのだけれど、その中に出てくる椎名其二という人がとても興味深いのだ。大正時代にアメリカを経てフランスに渡り、清貧のままパリで生涯を終えたアナーキストである。製本業をナリワイとしていたが、たまに好きな本の装丁を頼まれると、パリ中を歩きまわって気に入った色の革を探し回って、約束の日までにはなかなか出来上がるということがなかったらしい。小さな写真に映った椎名さんは、長身痩躯でダンディ、かなり異形の人である。8月5日付けの記事を、一部引用してみる。「椎名其二さんをひと言で説明するのは難しい。二度の世界大戦をパリで過ごし、ぼくが訪ねた当時は製本を生業としていた。筋金入りの無政府主義者かと思うと、お金はないのに美食家。見事な洞察力と身勝手さが共存する、不思議な老人だった。アパルトマンの半地下にある職場兼自宅は、国籍も職業も異なる人たちのサロンで、ぼくはそこで、森有正さんとか、いろんな人に出会った」とある。「パリに死す—評伝・椎名其二」という本もあるらしく、近いうちに手に入れなければいけない。来るべき老人時代へ向けた学習の始まりだ。

Sunday, August 24, 2008

老人時代へ向けた学習

最近、たまに早起きして新聞を読むようになった。さほど得もないが、それ相応の年になったというわけで、仕方がないことだろう。我が家は親の代からずっと西日本新聞である。全国紙に変えようかと思ったこともあるが、朝日にしろ、毎日にしろ、日本の新聞というものは論調にさほど変わりがないし、読売の右路線は苦手なので、結局そのままである。それに、やはり地方のことは地方紙がくわしい。朝刊に「聞き書きシリーズ」という連載があって、これなどはやはり地方紙らしいページだ。といっても、地元の財界人などの苦労話などが多いのだが、今連載されているのは違っている。筑豊出身の画家、野見山暁治の「あとの祭り」というものである。田中小美昌の本で彼を知った僕は、絵のファンとは言えないだろう。でも、彼が書く文章は好きだ。といっても「四百字のデッサン」しか読んでいないのだけれど、その中に出てくる椎名其二という人がとても興味深いのだ。大正時代にアメリカを経てフランスに渡り、清貧のままパリで生涯を終えたアナーキストである。製本業をナリワイとしていたが、たまに好きな本の装丁を頼まれると、パリ中を歩きまわって気に入った色の革を探し回って、約束の日までにはなかなか出来上がるということがなかったらしい。小さな写真に映った椎名さんは、長身痩躯でダンディ、かなり異形の人である。8月5日付けの記事を、一部引用してみる。「椎名其二さんをひと言で説明するのは難しい。二度の世界大戦をパリで過ごし、ぼくが訪ねた当時は製本を生業としていた。筋金入りの無政府主義者かと思うと、お金はないのに美食家。見事な洞察力と身勝手さが共存する、不思議な老人だった。アパルトマンの半地下にある職場兼自宅は、国籍も職業も異なる人たちのサロンで、ぼくはそこで、森有正さんとか、いろんな人に出会った」とある。「パリに死す—評伝・椎名其二」という本もあるらしく、近いうちに手に入れなければいけない。来るべき老人時代へ向けた学習の始まりだ。

最近、たまに早起きして新聞を読むようになった。さほど得もないが、それ相応の年になったというわけで、仕方がないことだろう。我が家は親の代からずっと西日本新聞である。全国紙に変えようかと思ったこともあるが、朝日にしろ、毎日にしろ、日本の新聞というものは論調にさほど変わりがないし、読売の右路線は苦手なので、結局そのままである。それに、やはり地方のことは地方紙がくわしい。朝刊に「聞き書きシリーズ」という連載があって、これなどはやはり地方紙らしいページだ。といっても、地元の財界人などの苦労話などが多いのだが、今連載されているのは違っている。筑豊出身の画家、野見山暁治の「あとの祭り」というものである。田中小美昌の本で彼を知った僕は、絵のファンとは言えないだろう。でも、彼が書く文章は好きだ。といっても「四百字のデッサン」しか読んでいないのだけれど、その中に出てくる椎名其二という人がとても興味深いのだ。大正時代にアメリカを経てフランスに渡り、清貧のままパリで生涯を終えたアナーキストである。製本業をナリワイとしていたが、たまに好きな本の装丁を頼まれると、パリ中を歩きまわって気に入った色の革を探し回って、約束の日までにはなかなか出来上がるということがなかったらしい。小さな写真に映った椎名さんは、長身痩躯でダンディ、かなり異形の人である。8月5日付けの記事を、一部引用してみる。「椎名其二さんをひと言で説明するのは難しい。二度の世界大戦をパリで過ごし、ぼくが訪ねた当時は製本を生業としていた。筋金入りの無政府主義者かと思うと、お金はないのに美食家。見事な洞察力と身勝手さが共存する、不思議な老人だった。アパルトマンの半地下にある職場兼自宅は、国籍も職業も異なる人たちのサロンで、ぼくはそこで、森有正さんとか、いろんな人に出会った」とある。「パリに死す—評伝・椎名其二」という本もあるらしく、近いうちに手に入れなければいけない。来るべき老人時代へ向けた学習の始まりだ。

Thursday, August 14, 2008

MIA DOI TODD

近くの本屋でかいま見たカルチャー誌は「チルアウト」特集。その中のCDが気になり購入。L.A.に住む日系ハーフの女性SS&Wのアルバムである。立ち読みついでのうろ覚えで、名前とアルバム・タイトルが逆だったらしい。レコード店で調べてもらい、タイトルだと勝手に思いこんでいた”MIA DOI TODD”がアーティスト名だとわかった。スリーブの絵に描かれている長い髪の女性が本人なのだろうか、まっすぐにこちらを見る目は強く、同時にとても悲しい。聴く前から、中身が保証されているようなジャケットだ。日本名は土井美亜。日系の母とアイルランド系の父を持ち、今までにインディーを含め7枚のアルバムを出している。ドローン効果タップリのアコースティック・ギターと、シンプルなパーカッションをバックにした唄はカレン・ダルトンやジョニ・ミッチエル、さらにレナード・コーエンなどを思い出すことも出来る。YouTubeで検索すると、けっこう出てくる。ジャケットの絵より、本人は何倍も素敵だ。インタヴューによると、その絵は彼女自身が描いたらしい。納得がゆく。ある曲のプロモ・ビデオは、雪山にスキーに行く様子をとてもプライベートに撮っている。親しい友人ががデジタル・カメラで記録したような粗い粒子の画面が8ミリみたいでとてもいい雰囲気だった。ふいに、去年の秋、L.A.からジョシュア・ツリーへ車で移動したときのことを思い出した。同行したtortoiseさんが遠くの山を見て、唐突に「あそこは冬はスキーが出来る」と言い出したのだ。あの暑い砂漠地帯の、それもそんなに高くもない山で、スキーなんてまさか・・・、と口には出さずに心で思ったら、すぐに「ここからだと離れているからそんなに高く見えないでしょう。でも、あの山多分4000メートルくらいだよ」と言われてビックリした。距離感がまるで違うのだ。アメリカはHUGE、いや、VASTだなー。ひょっとすると、MIA DOI TODDがスキーをしたのはあの山ではないだろうか。

近くの本屋でかいま見たカルチャー誌は「チルアウト」特集。その中のCDが気になり購入。L.A.に住む日系ハーフの女性SS&Wのアルバムである。立ち読みついでのうろ覚えで、名前とアルバム・タイトルが逆だったらしい。レコード店で調べてもらい、タイトルだと勝手に思いこんでいた”MIA DOI TODD”がアーティスト名だとわかった。スリーブの絵に描かれている長い髪の女性が本人なのだろうか、まっすぐにこちらを見る目は強く、同時にとても悲しい。聴く前から、中身が保証されているようなジャケットだ。日本名は土井美亜。日系の母とアイルランド系の父を持ち、今までにインディーを含め7枚のアルバムを出している。ドローン効果タップリのアコースティック・ギターと、シンプルなパーカッションをバックにした唄はカレン・ダルトンやジョニ・ミッチエル、さらにレナード・コーエンなどを思い出すことも出来る。YouTubeで検索すると、けっこう出てくる。ジャケットの絵より、本人は何倍も素敵だ。インタヴューによると、その絵は彼女自身が描いたらしい。納得がゆく。ある曲のプロモ・ビデオは、雪山にスキーに行く様子をとてもプライベートに撮っている。親しい友人ががデジタル・カメラで記録したような粗い粒子の画面が8ミリみたいでとてもいい雰囲気だった。ふいに、去年の秋、L.A.からジョシュア・ツリーへ車で移動したときのことを思い出した。同行したtortoiseさんが遠くの山を見て、唐突に「あそこは冬はスキーが出来る」と言い出したのだ。あの暑い砂漠地帯の、それもそんなに高くもない山で、スキーなんてまさか・・・、と口には出さずに心で思ったら、すぐに「ここからだと離れているからそんなに高く見えないでしょう。でも、あの山多分4000メートルくらいだよ」と言われてビックリした。距離感がまるで違うのだ。アメリカはHUGE、いや、VASTだなー。ひょっとすると、MIA DOI TODDがスキーをしたのはあの山ではないだろうか。

Saturday, August 9, 2008

本屋は無音が基本

ブライアン・イーノの「ミュージック・フォー・フィルムズ」をCDで買った。アナログは持っているのだが、CDで聴きたくなったのだ。思った通り、レコード特有のノイズもなく、ひんやりとした音にドップリひたることが出来る。ライナーノーツを見ると、オリジナルの発売は1978年となっている。30年前か。けっこうな時間が経ったわけだ。当時、ロック・マガジンかなんかのインタヴィューで読んだイーノの言葉を思い出してみる。うろ覚えなのだが、「サイバネティックス」に関してのことだったと思う。「コンピューターの発達はまだまだ中途半端である。将来的にはスイッチなど面倒な操作をいっさい通さずに、人間が思った瞬間にそのことを感知してタスクを遂行する幸福なシステムが登場する。僕らはそれまでの長いプロセスの途中にいるしかない・・・。」みたいなことだった。それから30年。コンピューターの発達はめまぐるしく、確かに最近買い直した僕のiMacも以前に比べるとずいぶんストレスが少ない。が、やはり「あ・うん」の呼吸とまではいかないのだ。30年という時間は、やはり、世界が好転するにはちと短かすぎるのか。でも、イーノが提唱した「無視することも出来る音楽」、いわゆるアンビエント・ミュージックなるものは、この30年でなんとなく定着したようである。というか、どこにいっても音楽がかかっていて、なかには決して無視できないものもある。そういえば、BOOK OFFでかかるJポップはなんとかならないものだろうか。本を探している間中、あのナイーブな日本語がコチトラの脳と喧嘩してオチオチ背表紙も読めない始末だ。こうなると、音楽も暴力だ。本屋は無音が基本だと思う(BOOK OFFが本屋だとしたらの話だが)。本当はカフェなんかもそろそろBGMなしってのがイイ。organも無音にすべきかな。

ブライアン・イーノの「ミュージック・フォー・フィルムズ」をCDで買った。アナログは持っているのだが、CDで聴きたくなったのだ。思った通り、レコード特有のノイズもなく、ひんやりとした音にドップリひたることが出来る。ライナーノーツを見ると、オリジナルの発売は1978年となっている。30年前か。けっこうな時間が経ったわけだ。当時、ロック・マガジンかなんかのインタヴィューで読んだイーノの言葉を思い出してみる。うろ覚えなのだが、「サイバネティックス」に関してのことだったと思う。「コンピューターの発達はまだまだ中途半端である。将来的にはスイッチなど面倒な操作をいっさい通さずに、人間が思った瞬間にそのことを感知してタスクを遂行する幸福なシステムが登場する。僕らはそれまでの長いプロセスの途中にいるしかない・・・。」みたいなことだった。それから30年。コンピューターの発達はめまぐるしく、確かに最近買い直した僕のiMacも以前に比べるとずいぶんストレスが少ない。が、やはり「あ・うん」の呼吸とまではいかないのだ。30年という時間は、やはり、世界が好転するにはちと短かすぎるのか。でも、イーノが提唱した「無視することも出来る音楽」、いわゆるアンビエント・ミュージックなるものは、この30年でなんとなく定着したようである。というか、どこにいっても音楽がかかっていて、なかには決して無視できないものもある。そういえば、BOOK OFFでかかるJポップはなんとかならないものだろうか。本を探している間中、あのナイーブな日本語がコチトラの脳と喧嘩してオチオチ背表紙も読めない始末だ。こうなると、音楽も暴力だ。本屋は無音が基本だと思う(BOOK OFFが本屋だとしたらの話だが)。本当はカフェなんかもそろそろBGMなしってのがイイ。organも無音にすべきかな。

Friday, August 8, 2008

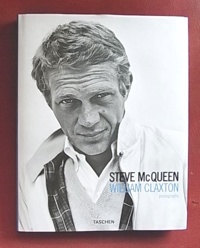

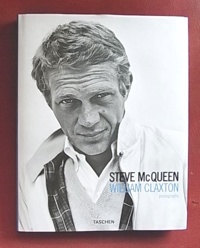

こんな男性に

なってみたい、と最近思うのがスティーブ・マックィーン。

お間違いなく、主人ではなく、私、「嫁」のほうです。

ショートヘアで、どちらかといえばファッションもボーイッシュなスタイルを好んでいた時期が長かったため、がぜんメンズファッションに目がいく。もちろんレディスも気になりますし、映画『アニー・ホール』でのダイアン・キートンなんてたまらん好きですけど。

で、以前から本屋に重ねられてるスティーブ・マックィーンの写真集を見るたびに、彼のファッションセンスに、いや、彼に夢中。

さらりとバラクータのスウィングトップを愛用し、またある時はくるみボタンのニットカーディガンとスウェードのデザートブーツをなんなくコーディネート、その他にもシャンブレーシャツ、ボタンダウン、ホワイトのデッキシューズ…、いいだせばきりがないほどアイビーファッションのお手本がいっぱい。

さらりとバラクータのスウィングトップを愛用し、またある時はくるみボタンのニットカーディガンとスウェードのデザートブーツをなんなくコーディネート、その他にもシャンブレーシャツ、ボタンダウン、ホワイトのデッキシューズ…、いいだせばきりがないほどアイビーファッションのお手本がいっぱい。

思えばこれまで彼に関しては、小学生の頃にテレビ映画で観た『大脱走』にでていた俳優、とくらいしか認識がなく、しかも自分の興味対象がヨーロッパに多くあったため、まったくノーマークのアメリカ人俳優だったのだけれど、「アメリカ」というそのいろんな可能性をひめた国が気になり出した今日この頃は彼の存在を無視できなくなってきたのです。

先日、DVDで映画『ブリット』を観ました。これまたマックィーンはネイビーのタートルネックがよく似合う刑事役で、サンフランシスコの急な坂道をスタントマンなしにカーチェイスします。とまぁ、あらすじのことではなく、映画自体が素晴らしい。のっけからラロ・シフリンの音楽に、パブロ・フェロのタイトルバックで始まるのですから当然カッコいい、しかも劇中に無駄な音楽や解説めいたセリフもいっさいなし、ただただ、マックイーンのせつなげな表情と目が印象に残るのです。

やはり当時から「目ジカラ」ってものはあったのですね。作品集は、もちろん主人に買ってもらいました。t.t.

お間違いなく、主人ではなく、私、「嫁」のほうです。

ショートヘアで、どちらかといえばファッションもボーイッシュなスタイルを好んでいた時期が長かったため、がぜんメンズファッションに目がいく。もちろんレディスも気になりますし、映画『アニー・ホール』でのダイアン・キートンなんてたまらん好きですけど。

で、以前から本屋に重ねられてるスティーブ・マックィーンの写真集を見るたびに、彼のファッションセンスに、いや、彼に夢中。

さらりとバラクータのスウィングトップを愛用し、またある時はくるみボタンのニットカーディガンとスウェードのデザートブーツをなんなくコーディネート、その他にもシャンブレーシャツ、ボタンダウン、ホワイトのデッキシューズ…、いいだせばきりがないほどアイビーファッションのお手本がいっぱい。

さらりとバラクータのスウィングトップを愛用し、またある時はくるみボタンのニットカーディガンとスウェードのデザートブーツをなんなくコーディネート、その他にもシャンブレーシャツ、ボタンダウン、ホワイトのデッキシューズ…、いいだせばきりがないほどアイビーファッションのお手本がいっぱい。思えばこれまで彼に関しては、小学生の頃にテレビ映画で観た『大脱走』にでていた俳優、とくらいしか認識がなく、しかも自分の興味対象がヨーロッパに多くあったため、まったくノーマークのアメリカ人俳優だったのだけれど、「アメリカ」というそのいろんな可能性をひめた国が気になり出した今日この頃は彼の存在を無視できなくなってきたのです。

先日、DVDで映画『ブリット』を観ました。これまたマックィーンはネイビーのタートルネックがよく似合う刑事役で、サンフランシスコの急な坂道をスタントマンなしにカーチェイスします。とまぁ、あらすじのことではなく、映画自体が素晴らしい。のっけからラロ・シフリンの音楽に、パブロ・フェロのタイトルバックで始まるのですから当然カッコいい、しかも劇中に無駄な音楽や解説めいたセリフもいっさいなし、ただただ、マックイーンのせつなげな表情と目が印象に残るのです。

やはり当時から「目ジカラ」ってものはあったのですね。作品集は、もちろん主人に買ってもらいました。t.t.

Thursday, August 7, 2008

美術の先生

福岡から高速を使えば、ものの40分で秋月に着くことができる。13世紀の山城の跡が残る小さな城下町は、また清流に恵まれたおいしい葛(くず)の産地としても知られている。版画家である友人のアトリエを訪ねたのは平日でもあり、観光客も少ない。夏の暑い日差しの中で、古い街並みはまるでお昼寝をしているようにシーンとしている。若くしてサンフランシスコやLAに遊び、パリでエッチングを学んだ後、東京で長く活動を続けた彼は、確か2年ほど前に故郷である甘木に戻ったはずだ。祖父母が住んでいた秋月城の長屋門を改装して、この秋にはギャラリーを併設したワイン・セラーをはじめるという。ひとあし先に覗かせてもらうことにしたのだ。古い文化財である建物を改築するのは大変らしく、建築家との駆け引きも一筋縄では行かないらしい。ひとしきり話をした後、すぐ近くにある城跡と掘り割りを見物することにした。こんもりとした木々の向こうに古い黒門が現れる。あたりは蝉しぐれ。坂を登ると開けた城内で、今は小中学校になっている。生徒数も少ない過疎の学校らしく、なつかしさで一杯の風情がある。実は、彼は今年の春からここで臨時に美術の先生をしているのだ。「あそこあたりが美術室です。このまえ、イサム・ノグチのDVDを見せて、生徒に段ボールを赤く塗った箱を作らせたんです。出来上がった箱をあっちの森の中に点々と置いて、これが現代アートだ、って教えたんです」。なんだかうらやましい話だ。彼のように素養があって、おまけにユーモアがある先生だったら、美術の授業もけっして退屈ではないだろう。やっぱり彼は、東京から戻ってきて正解だったのだと思う。

福岡から高速を使えば、ものの40分で秋月に着くことができる。13世紀の山城の跡が残る小さな城下町は、また清流に恵まれたおいしい葛(くず)の産地としても知られている。版画家である友人のアトリエを訪ねたのは平日でもあり、観光客も少ない。夏の暑い日差しの中で、古い街並みはまるでお昼寝をしているようにシーンとしている。若くしてサンフランシスコやLAに遊び、パリでエッチングを学んだ後、東京で長く活動を続けた彼は、確か2年ほど前に故郷である甘木に戻ったはずだ。祖父母が住んでいた秋月城の長屋門を改装して、この秋にはギャラリーを併設したワイン・セラーをはじめるという。ひとあし先に覗かせてもらうことにしたのだ。古い文化財である建物を改築するのは大変らしく、建築家との駆け引きも一筋縄では行かないらしい。ひとしきり話をした後、すぐ近くにある城跡と掘り割りを見物することにした。こんもりとした木々の向こうに古い黒門が現れる。あたりは蝉しぐれ。坂を登ると開けた城内で、今は小中学校になっている。生徒数も少ない過疎の学校らしく、なつかしさで一杯の風情がある。実は、彼は今年の春からここで臨時に美術の先生をしているのだ。「あそこあたりが美術室です。このまえ、イサム・ノグチのDVDを見せて、生徒に段ボールを赤く塗った箱を作らせたんです。出来上がった箱をあっちの森の中に点々と置いて、これが現代アートだ、って教えたんです」。なんだかうらやましい話だ。彼のように素養があって、おまけにユーモアがある先生だったら、美術の授業もけっして退屈ではないだろう。やっぱり彼は、東京から戻ってきて正解だったのだと思う。

Subscribe to:

Posts (Atom)