小柳帝さんによる今年最初のROVA公開講座は来週だ。今回はミシェル・ルグラン、フランシス・レイ、ジョルジュ・ドルリュー、フランソワ・ド・ルーベという60〜70年代フランス映画で活躍した作曲家の話と聞いて嬉しくなった。4人とも大好きだし、ぼくの青春時代のささやかな映画&音楽史をくっきりと飾ってくれた、なくてはならない存在だったのだから。

小柳帝さんによる今年最初のROVA公開講座は来週だ。今回はミシェル・ルグラン、フランシス・レイ、ジョルジュ・ドルリュー、フランソワ・ド・ルーベという60〜70年代フランス映画で活躍した作曲家の話と聞いて嬉しくなった。4人とも大好きだし、ぼくの青春時代のささやかな映画&音楽史をくっきりと飾ってくれた、なくてはならない存在だったのだから。最初に知ったのはフランシス・レイ。もちろん映画『男と女』のダバダバ・スキャットだ。1966年ということは高校生だったはず。大ヒットした映画だが、封切りではなく、「センターシネマ」という今のソラリアの場所にあった二番館で親友のN君と一緒に学割80円くらいで観たのだと思う。スタイリッシュな映像に見入り、いかにも大人なアヌーク・エーメのベッド・シーンにドギマギするしかないハナタレ小僧だったのだけれど、おかげでピエール・バルーという不出世のヴァガボンドを知ることになる。

次に出会ったのはフランソワ・ド・ルーベ。といっても、それとは知らず親しんでいたのが1967年の『冒険者たち』で流れる哀愁の口笛メロディー。日本でも人気スターだったアラン・ドロンがリノ・ヴァンチュラと共演、ジョアンナ・シムカス演じるレティシアという儚げな女性をめぐる男の友情を描いた映画の中で印象的に使われていた。その曲が、同じくリノ・ヴァンチュラとブリジット・バルドーが共演した『ラムの大通り』のサントラと同じ作者によるものだと知ったのはずっと後のこと。そして、若くしてスキューバ・ダイビング中に事故死したド・ルーベと、『冒険者たち』で水中に没してゆくレティシアのシーンを勝手にオーヴァーラップさせ、グッと来ていたものだ。どこか懐かしいメロディーと、いきなり急展開する独特のスコアを残し海に消えた彼は、その後の『グランブルー』を持ち出すまでもなく、とてもフランス的なイコンだったのだろう。

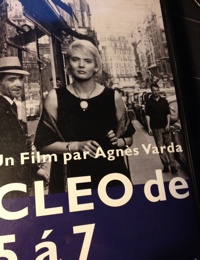

ミシェル・ルグランとジョルジュ・ドルリューは大学生時代、新宿の名画座あたりでヌーヴェル・ヴァーグへの関心もあって、それぞれアニエス・ヴァルダの『5時から7時までのクレオ』と、フランソワ・トリュフォーの一連の映画で知ることになる。もちろん、ルグランに関してはそれ以前に『シェルブールの雨傘』の素晴らしいサントラにノックアウトされていたのだが、映画の中でピアノを弾く彼は才気走った音楽家の役を軽々と演じていて驚いた。実際に彼はアメリカに渡りマイルス・デイヴィスをはじめ、いろんな実力派のジャズメンと交流をするなど、フランスのミュージシャンとしては異例ともいっていい活躍をした国際派。ドルリューに関しては重厚でセンチメンタルな楽曲という印象で、トリュフォーの映画に欠かせない人なのだが、ゴダールの『軽蔑』にもマーラーを思わせる素晴らしいスコアを提供したことを忘れることが出来ない。そんなことを思い出すと、帝さんの話がますます楽しみになった。